被災地の最も深い現場から、無数のコミュニティ・アーキテクトたちを育てよ。

布野修司(滋賀県立大学)

二〇〇四年一二月二六日、スリランカのゴールにいてインド洋大津波に遭遇、危うく命拾いをしたときのことをありありとぞくぞくっとする寒気とともに思い出した。気がつくとバスや車、そして船が転がっていた。自分が居た周辺で五〇〇人が亡くなった。その時書き留めたのが以下である(「スリランカ・ゴールGalleでインド洋大津波に遭遇:現場報告 オランダ要塞に救われた命」『みすず』2005年3月号)。

転がった 列車の中から 幼児が生還 名前名乗るも 住所を知らず

シュルシュルと 獲物を狙う蛇のよう 運河を登る 津波の早さよ

大車 横転後転 繰り返す 押し流されて 皆スクラップ

悪夢の再現である、否、これはもう全てを超えて言葉もない。加えて、一度起これば全てが瓦解する原発の致命的問題が起こってしまった。世界は人類始まって以来の経験を共有しつつある。

コミュニティ・アーキテクト(まちづくりネットワーク)・ボードの設立へ

求められているのは単なる提案ではない。アクションプランである。既に多くの動きがある中で、それらを長期にわたるサステイナブルな仕組みに作り上げることが問われている。

阪神淡路大震災の後、建築家の責任を強く感じて『裸の建築家・・・タウンアーキテクト論序説』(2000年)をまとめて、地域診断からまちづくりまで一貫して担う職能の必要性を提起した。その後、インド洋大津波に巻き込まれ、復興支援に通う中で、その感をますます強くした。安心・安全のためのまちづくり(都市地域計画)の主体は地域社会(コミュニティ)である。地域社会に基礎をおいたまちづくりを組織する職能、コミュニティ・アーキテクトが必要である。そう考えて、京都コミュニティ・デザインリーグの活動、近江環人(コミュニティ・アーキテクト)地域再生学座による人材育成の活動をささやかに展開してきたが、東日本大震災を前にして、繰り返して言うべきは、まちづくりの仕組みの大転換こそが必要だ、ということである。

素朴に自立循環型地域社会の再構築をうたう以下の復興計画案は、いささか地味かもしれない。しかし、脱原発依存、低炭素社会へという大きな枠組みを考える時、目指すべき方向は揺らがないと思う。

復興計画が共通に目指すべき前提として問われているのは、日本の社会、経済、政治、文化、産業、国土など全ての編成の問題であり、東京一極集中の構造を多極分散型に転じていくことである。大災害は常にその社会に潜在している矛盾、軋轢、差別を明らかにする。日本社会の全体があまりに被災地域に多くを委ね強いてきたということが今回の大震災で大きくクローズアップされた。部品産業の問題、日本の食を支える水産業の問題、そして原発・エネルギー問題がまさにそうである。

日本の産業構造の歪みを是正するためには被災地域に大きな投資を行う夢あるヴィジョンが欲しい。また、エネルギー政策として、原子力発電に頼らず自然エネルギーに代替していくことは大きな流れになっていく。多様なエネルギー源が各地域に確保されるシステムが必要であることは誰の眼にも明らかになったのである。

復興は、単なる復旧であってはならず、日本再生、地域社会再生のためのシステム構築でなければならない。復興計画は、自立循環型地域社会(エコハウス、エコヴィレッジ、エコタウン)の具体的な空間のあり方、その形態とそれを実現する仕組みにわかれるが、前者を自ら提案、選び取るのは地域社会であるという仕組みこそが重要であり、地域住民の日常生活を支える持続的な仕組みの構築こそを復興計画の中に組み込むというのが本論の骨子である。

1 地域社会(コミュニティ)主体の復興計画

まちづくり(都市地域計画)の主体は地域社会(コミュニティ)である。安心・安全のためのまちづくりの基礎は地域社会にある。

災害発生まもなくの緊急事態、倒壊した家屋の下敷きになった人たちの救出や消火など緊急事態に対処する上で第一に拠り所になるのは地域社会(近隣)である。個々の地区における相互扶助活動である。大災害では、消防、警察など災害救助の役割を担う職員を含めて自治体職員も被災者となる。今回の場合、町長を含め、町役場職員の過半が津波に流されてしまうという事態も発生した。また、自治体の危機管理システム、防災体制が完備していたとしても、必ず機能するとは限らない。今回津波に襲われて甚大な被害を受けたのは、日本で最も津波対策を行い、避難訓練もしてきた地域である。そして、災害後の避難生活を支えるのも基本的には地域社会である。地域社会と切り離された形の応急仮設住宅への入居は、阪神淡路大震災の時には単身老人の孤独死など大きな問題を残した。地域と生活基盤の密接な関係を考慮するのは復興計画の前提である。

さらに、復興計画で徹頭徹尾問われるのは地域における合意形成である。集合住宅の復旧、建替え、区画整理事業、再開発事業など復興のための全ての計画において必要なのは住民のまとまりである。地域社会の安全・安心のために個々人が果たすべき役割が共有されなければ合意形成は困難である。

以上のようにまちづくりの基礎は地域社会にある、にもかかわらず、地域社会をまちづくりの主体とする仕組みが日本にはない。都市計画審議会等都市計画決定の手続きは形式的で、地域社会の参加は必ずしも保証されていない。自治体の都市計画に関わる施策は縦割りの組織による事業、補助金制度が主体となっており、その枠組みに縛られている。

2 コミュニティ・アーキテクト制

さらに、少子高齢化が進行し、地方中央の格差が拡大するなかで、日本各地で地域社会そのものが衰退しつつあるという大問題がある。何も中山間地域に限る話ではない。人口十万人程度の地方都市の中に、六五歳以上が過半を超える限界集落が存在するのである。復興計画の前提として構想されるべきなのが、地域社会そのものの再生計画である。

言うまでもなく、まちづくりの実施主体としての基礎自治体の役割は大きい。しかし、自治体が全ての地区についてその計画を一貫して担うのには限界がある。地域社会の自発的な取り組みを前提として、それをサポートする形が基本である。

一方、地域社会が自らの要求を自ら地区計画へまとめあげるのにも限界がある。地域社会内部で利害はしばしば対立するし、要求をまとめ上げる時間、エネルギーは大きな負担となる。また、地区計画に関しては専門的知識も必要とされる。

そこで期待されるのが、「公共」自治体と地域社会の関係を媒介する「コミュニティ・アーキテクト」と仮に名づける職能である。アーキテクトというけれど建築家に限定するわけではない。まちづくりの仕掛人、組織者、支持者(サポーター)など地域社会を維持していくキーパースン的役割を果たす人材の総称がコミュニティ・アーキテクトである。様々なヴォランティア・アソシエーション、NPO(非営利組織)もその中核に含まれる。地域診断からまちづくりへのプロセスを一貫してサポートし、調整する役割を果たす職能が地域社会再生のために不可欠である。

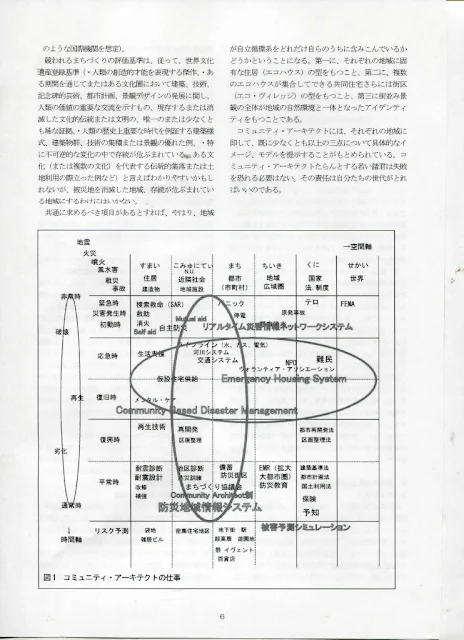

「コミュニティ・アーキテクト」がカヴァーすべき仕事の範囲は、非常時・日常時、身近な住まいから国際的活動まで広大かつ多様である(図1)。

3 大きなヴィジョンと小さなプロジェクト

復興計画のためには大きなヴィジョンが必要である。大きなヴィジョンと大規模プロジェクトは異なる。日本の現在の国力、財政事情を考える時、被災地全域に一律平等に大規模な投資を行うことは不可能であろう。もちろん、選択と集中は国策としてあっていい。しかし、復興計画の基礎、根幹を以上のように考える時、いくつかの原則が確認できる。

復興計画の立案、実施に当たって地区住民の参加を前提とすると、合意形成のためには、小規模プロジェクトを積み重ねるのが基本となる。そして、ステップ・バイ・ステップ(段階的)アプローチが必要となる。実際、被災地では、様々な形で、既に自力の復興がなされつつある。そして、最終的に依拠すべきは地域の力である。個々の動きを段階ごとに、一定のルールの下に誘導していくことが基本的指針である。

復興ヴィジョンがまとまるまで、マスタープランが固まるまで、予算措置の目処がつくまで、建築制限を延長するという動きがある。そして、壊滅的に被災した地区については土地を国が買い上げ公有化し、あるいは特区とし、所有と使用(利用)を分けたあらたな街づくりを試みようという主張がある。それぞれに追求されていいけれど、問題は日々の生活であり、日々の復興である。自力による仮設住宅建設、産業拠点建設、仮設の市街地建設は許容されていい。それが段階的アプローチである。

4 地域の生態系に基づく居住システム:循環と継承

地域には地域の、また同じ地域でも地区毎に、歴史があり、個性がある。地域は、そこに住む住民の生業のあり方に従ってかたちをもっている。復興計画は、地域の、そして地区の歴史的、文化的、固有性を尊重し、多様性を許容する方法で実施されるべきである。すなわち、被災地全体に画一的なやり方はなじまない。

例えば、山や丘を切り拓いて一律高台に居住地を建設すべきであるといった方針が強制されるべきではない。また、海辺には、大堤防を瓦礫でつくるべきだとか、人口台地をつくるべきであるといった一律の指針が押し付けられてはならない。それぞれの町はそれぞれの地形に基づいて復興計画を立案するのが自然である。

依拠すべきは、地域の自然生態系であり、その基盤の上に築き上げられてきた社会、経済、文化の歴史的複合体である。まずは、地域の自然条件を、またポテンシャル(潜在力)を、今回の被災状況に照らして、またこれまでの災害の歴史も加えて確認することが出発点になる。津波の力が人知をはるかに超えたものであることは誰の眼にも明らかになったのである。

そして、復興計画に地域の自立循環の仕組みが組み込まれるべきである。低炭素社会をめざす自立循環システムと相容れない建設投資が持続性をもたないことははっきりしているのである。例えば、仮設住宅は、地域産材である木造を用いて建設するのが基本だろう。木を育て、木を使うことは低炭素社会を目指す循環の仕組みにも適っている。仮設住宅建設には、少なくとも建設資材のリサイクルの仕組みが組み込まれている必要がある。ただでさえ、日本の住宅ストックにはかなりの空家がある。間に合わないから急遽海外からプレファブ住宅を輸入するなどというのは本末転倒である。多少時間がかかっても、地場の大工さん、工務店さんによって建てていく方が持続的な仕組みの構築につながっていくだろう。

水、電気、ガスといったエネルギー循環についてすぐさま地域循環を実現することは、原発問題が示すように容易なことでではない。指針となるのは、一個の住宅であれ、自律型エコハウス(オウトノマス・ハウス)をめざすことである。そのための技術体系は既に準備されている。全ての住戸にソーラーバッテリーを!というのはわかりやすいけれど、それだけで解決というのは短絡思考である。エコハウスの技術をそれぞれの地域で練り上げていく必要がある。

地域の歴史的文化遺産も大きなダメージを受けた。今回全てを押し流されてしまった地区が少なくなく言葉を失うが、地区の固有性を維持していくために、可能な限り復旧、再生するなど、歴史的文化遺産は大きな手がかりとなる。都市は歴史的な時間をかけて形成されるものであり、また、住民の一生にとっても町の雰囲気や景観は貴重な共有財産である。人々の記憶を大切にする再生をめざしたい。

5 未来の世界遺産都市をめざして:復興まちづくりコンペティション

以上のような指針も、具体性を欠いては意味がない。問題となるのは、財政的裏づけであり、人材である。しかし、できることから一歩ずつ進めるというのも指針である。震災直後から「生活の復興と産業の復興は同時。仮設住宅だけでなく、仮設産業施設も必要」と南三陸町の漁港の仮設の番屋を建てる活動を支援してきた。それにしても個人でできることは限られている。必要なのは、情報を共有するプラットフォームの構築である。

各地域の、各自治体による復興計画は、いずれ近い将来、実際のまちのかたちになって表現される、結果がわかるコンペティションである。様々な解答があってしかるべきであり、それぞれのまちが世界に誇れるまちに生まれ変わっているかどうかが勝負である。100年後には世界遺産に登録されるようなまちとなっていることが目標となるだろう。ということは、復興計画のプロセスは、世界に発信し続ける内容を持ち続ける必要があるということである。

地域主体の復興計画をうたい強調してきたのであるが、それがどう国際的に開かれているかは大きな視点、評価軸になる。まさに国際的に生きてきた三陸海岸の遠洋漁業の漁師さんたちの視野が模範となる。今回の震災復旧の支援にどれだけ国境を越えた参加があったかを考えてもそれは明らかである。世界の中の地域、地域の中の世界を見据え、世界に通用する提案が求められているのである。

国際復興まちづくりコンペの骨格は以下のようである。

A コミュニティ・アーキテクト集団の編成

被災地の基礎自治体(市町村)毎に、在住、近在の建築士、建築学会員等を中心に第一次コアを設立、自治体首長および復興計画ボードとの連携関係を確立する。この第一次コアの立ち上げには、当該地域の出身者、これまで当該自治体の都市マスタープラン、基本計画等に携わった経験をもつ都市計画家、コンサルタント、公共建築の設計を手掛けた建築家が関与する。第一次コアをサポートする大学研究室を近接都道府県を第二次コアとして加える。さらに、この地域コアに全国からサポーターを第三次として、また諸外国から第四次として招聘する。このコミュニティ・アーキテクトの集団は、復興計画のヴィジョン、具体的計画、そしてその実行の過程に長期にわたって関与する。

B コミュニティ・アーキテクト・ボード

コミュニティ・アーキテクトのネットワーキングはコミュニティ・アーキテクト・ボードCAB(日本建築学会を想定)が行う。また、CABは、復興会議、国の省庁、関連機関、関連諸団体との調整を行う。

C 国際復興まちづくり会議

各コミュニティ・アーキテクト集団は、復興まちづくり計画とその実現のプロセスを競うことになる。CABは、復興まちづくりのための情報交換と意見交換のためのシンポジウム・会議を定期的かつ持続的に開催する。また、その内容を国内外に発信、ネットワークとその支援体制の組換え、補強を行う。さらに、グローバルな経験交流のための国際会議を組織する(国際建築家協会UIAのような国際機関を想定)。

競われるまちづくりの評価基準は、従って、世界文化遺産登録基準(人類の創造的才能を表現する傑作、・ある期間を通じてまたはある文化圏において建築、技術、記念碑的芸術、都市計画、景観デザインの発展に関し、人類の価値の重要な交流を示すもの、現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の、唯一のまたは少なくとも稀な証拠、・人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式、建築物群、技術の集積または景観の優れた例、・特に不可逆的な変化の中で存続が危ぶまれている、ある文化(または複数の文化)を代表する伝統的集落または土地利用の際立った例など)と言えばわかりやすいかもしれないが、被災地を消滅した地域、存続が危ぶまれている地域に適用するわけにはいかない。

共通に求めるべき項目があるとすれば、やはり、地域が自立循環系をどれだけ自らのうちに含みこんでいるかどうかということになる。第一に、それぞれの地域に固有な住居(エコハウス)の型をもつこと、第二に、複数のエコハウスが集合してできる共同住宅さらには街区(エコ・ヴィレッジ)の型をもつこと、第三に街並み景観の全体が地域の自然環境と一体となったアイデンティティをもつことである。

コミュニティ・アーキテクトには、それぞれの地域に即して、既に少なくとも以上の三点について具体的なイメージ、モデルを提示することがもとめられている。コミュニティ・アーキテクトたらんとする若い諸君は失敗を恐れる必要はない。その責任は自分たちの世代がとればいいのである。