第9回けんちくとうろん+A-Forum 第11回フォーラム共催

―建築の設計と生産:その歴史と現在の課題をめぐって 01ー

http://touron.aij.or.jp/2016/04/1827

コーディネーター:布野修司

パネリスト:斎藤公男,安藤正雄,藤村龍至

オルガナイザー:広田直行,山岸輝樹

記録:長谷部勉・川上佳奈

参加者:新井久敏,小野宗良,深尾精一,与那嶺仁志,和田章,神田順,金田勝徳,松永直美、小西泰孝ほか

日時:平成28年2月9日17時〜20時

会場:A-Forum(東京都千代田区神田駿河台1−5−5レモンパートⅡビル5階)

現在建築生産の現場は,長期的な市場の縮小傾向に震災復興とオリンピック需要が重なり,職人不足・資材高騰という非常に難しい状況にあります。その中で発注者,設計者,施工者の関係も,それぞれの立場で新しい形が模索されていますが多くの課題があるのが現状です。

たとえば白紙撤回された新国立競技場においても,発注者,設計者,施工者それぞれが果たすべきだった役割・責任,設計者の選定方法などについて様々な議論が沸き起こっています。また,その他オリンピック関係施設においてもその発注方法のメリットに注目が集まる一方,問題点が指摘されています。

建築生産の現場における発注者,設計者,施工者の関係という古くて新しい問題について,歴史的な経緯を振り返りながら,今まさに起きていることについて話題を広げたいと思います。

第9回「けんちくとうろん」は,A-Forum 第11回フォーラムとの共催のかたちで行われたものです(A-Forum :http://www.a-forum.info)。

パネリスト

斎藤公男(さいとうまさお):構造家。A-Forum代表。日本大学名誉教授。

1938年群馬県生まれ。日本大学理工学部建築学科卒業(1961)。日本大学大学院修了(1963)。日本大学理工学部建築学科教授就任(1991)。日本建築学会・第50代会長(2007〜2008)。日本大学名誉教授(2008〜)。日本建築学会賞(業績)(1987)。松井源吾賞 (1993)。IASS Tsuboi Award(1977)。Pioneer Award(2002)。BCS賞(1978,1991,2003)。日本建築学会教育賞(2009)。IASS Torroja Medal(2009)。主な作品に,岩手県体育館(1967),ファラデーホール(1978),酒田市国体記念体育館,天城ドーム(1991),出雲ドーム(1992),穴生ドーム,船橋西台前駅(1994),唐戸市場,山口・きららドーム(2001),静岡・エコパスタジアム,京都アクアリーナ(2002),金沢駅・もてなしドーム(2004),他。著作に「建築の構造とデザイン」(共著,1996),「つどいの空間」(共著,1997),「空間 構造 物語」(2003)。「建築の翼」(監修,2012),「風に向かって」(2013),「新しい建築のみかた」(2014)他。

安藤正雄(あんどうまさお):千葉大学名誉教授。

1948年生まれ。東京大学工学部建築学科卒業(1972),同大学大学院工学系研究科工学修士課程修了(1974)。建築生産,建築構法,構工法計画,住宅生産,ストック型ハウジング,建築生産,プロジェクト・マネジメント,植民都市に関する研究などをテーマとして建築学研究に取り組む。千葉大学工学部講師(1976〜),千葉大学工学部教授,千葉大学大学院工学研究科教授を経て2014年千葉大学工学研究科名誉教授就任。「インターフェイス・マトリクスによる構工法計画の理論と手法」日本建築学会賞(論文)受賞(2004)。共著に「変革期における建築産業の課題と将来像」,「建築ものづくり論-Architecture as “Architecture”」他

藤村龍至(ふじむらりゅうじ):建築家。東京芸術大学准教授。建築討論委員会委員。

1976年東京都生まれ。東京工業大学工学部社会工学科卒業(2000),東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了(2002),ベルラーヘ・インスティテュート(オランダ,2002〜2003)を経て東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程単位取得退学,藤村龍至建築設計事務所設立(2005)。東京理科大学,ブリティッシュコロンビア大学,首都大学東京,日本女子大学で非常勤講師。2010年東洋大学建築学科講師,2016年東京藝術大学建築科准教授。「1995年以後─次世代建築家の語る現代の都市と建築」 (編著,2009)「批判的工学主義の建築 ソーシャル・アーキテクトを目指して」 (著書,2014)「プロトタイピング-模型とつぶやき」(著書,2014)他

コーディネーター

布野修司(ふのしゅうじ):建築討論委員会委員長。日本大学特任教授。

1949年松江市生まれ。工学博士(東京大学)。建築計画学,地域生活空間計画学専攻。東京大学工学研究科博士課程中途退学。東京大学助手,東洋大学講師・助教授,京都大学助教授,滋賀県立大学教授,副学長・理事を経て現職。『インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究』で日本建築学会賞受賞(1991),『近代世界システムと植民都市』(編著,2005)で日本都市計画学会賞論文賞受賞(2006),『韓国近代都市景観の形成』(共著,2010)と『グリッド都市:スペイン植民都市の起源,形成,変容,転生』(共著,2013)で日本建築学会著作賞受賞(2013,2015)。

内容

デザインビルドとは?:新国立競技場問題の基層 1

A-Forumについて......................................................................................................... 3

大空間における設計と生産(斎藤公男)....................................... 4

公共建築における設計施工一括方式......................................... 4

アーキニアリング・デザイン:imageとtechnology............................ 5

大空間建築における設計と施工の融合....................................... 5

日本における国際コンペと新国立競技場の整備計画について.................... 6

オリンピック:2020の施設計画(藤村龍至)................................... 7

東京都発注のオリンピック関連施設における発注状況.......................... 7

コンペティション(競技設計)と設計者選定.................................. 8

デザインのオリジナリティと建築家の役割.................................... 9

インテグラルモデルとモジュラーモデル...................................... 9

集団設計と個人設計...................................................... 10

建築の設計と生産について(安藤正雄)...................................... 11

日本型デザインビルド=設計施工一貫方式.................................... 11

欧米のデザインビルド.................................................... 12

アーキテクチャの基本型.................................................. 13

市場縮小時代のデザインビルド............................................ 14

新国立競技場の発注方式.................................................. 15

近代日本の建築家と建築請負業(布野修司).................................. 16

多様な発注方式!? ECIと日本型デザインビルド............................. 17

個か集団か:設計者とは誰か................................................ 20

プロジェクトのコストコントロール.......................................... 20

プロジェクトにおけるリスクと責任の所在.................................... 21

コンソーシアム型の可能性.................................................. 22

広田:それでは本日のA-Forumを開催させていただきます。前半の司会を務めさせて頂く日本大学の広田です。よろしくお願いいたします。“建築の設計と生産:その歴史と現在の課題をめぐって”というタイトルですが,建築の生産現場における発注者・設計者・施工者の関係という古くて新しい問題について,特に,昨今話題になっているオリンピックの国立競技場の設計競技を中心に話題が展開されるのではないかと思います。

パネリストの先生方については皆著名な方々ですので,略歴の紹介は省略させて頂き,登壇の順と会の流れを説明させて頂きます。最初に「大空間における設計と生産」という題目で斎藤先生に,その後「オリンピック:2020をめぐって」という題目で藤村先生,そして,3人目としまして「建築の設計と生産について」ということで安藤先生に話題提供をお願いしております。その後,布野先生にモデレーターをお願いしまして,3人の先生方から提供して頂いた話題について討論を行う形をとらせて頂きたいと思います。早速ですが,斉藤先生から,趣旨説明を兼ねてお願いします。

斎藤:この会場へ何度か足を運んで頂いている方もいらっしゃいますが,初めての方もいらっしゃるかと思いますので,この会場について簡単に説明をさせて頂きます。この会場はA-Forum(http://www.a-forum.info)と申しまして,約2年前に,私,和田章先生,神田順先生,金田勝徳先生等々何人かのメンバーが発起人になり始めました。原則,2ヶ月に1回程度,それぞれ持ち回りでフォーラムを企画するという形で運営しています。A-Forumに興味をお持ちの方は,“フレンド”という形で登録させて頂きます。“フレンド”の方には様々な情報を発信していますが,“A-Forum 2014-2015”(図-1)も最近お配りしたものです。A-Forum開始から2年間に開催したフォーラムが掲載されておりますので,是非ご覧ください。フォーラムのテーマは前述の4人の様々な興味を中心にいろいろと企画されていますが,特に最近は皆様も興味を持たれている新国立競技場の建て替え問題がありましたので,私はそのテーマを中心にいくつか開催しました[1]。ここには新国立競技場の設計案のパネルがありますし,さらに,再選定における設計案についても,A・B案それぞれのパネルを置いています。再選定の設計案については,伊東豊雄さんが今晩JIA会館でシンポジウムを開くことになっていますね。伊東さんは自身のB案について説明をするということになっているようですが,今日はこのフォーラムと時間が重なってしまっており,伊東さんのシンポジウムの様子が気になっているのですが,後ほど,You tubeで視聴できればと思っているところです。

昨年,布野先生が東京に戻られたので,それをお祝いするというか先生をさらに励ます会という主旨で集まりを持ちました。その際に,安藤先生たちから,いわゆる“デザインビルド”をめぐって研究会を持ちたいというお話がありました。私自身もいろいろな建築の設計に携わってきたこともあり,デザインとエンジニアリングの関係,チーム編成の問題には興味があったのですが,設計と生産全体の問題になるとちょっと広がり過ぎかなとも思いました。安藤先生達がお書きになった,『建築ものづくり論-Architecture as “Architecture”』(藤本隆宏・野城隆宏・安藤正雄・吉田敏編,有斐閣。書評 門脇耕三 | 2016/01/25 | Featured, 書評: 2016年春号(1月-3月)「「建築」と「アーキテクチャ」邂逅の第一幕」http://touron.aij.or.jp/a/)(図-2)も読んだのですが,なかなか全て理解することが難しかったですね。“デザインビルド”なる言葉がどういう主旨であり,議論の中で“デザインビルド”がどのことを言っているのか程度は,皆で共有のイメージを持ちたいと考えています。今日をきっかけとして,研究会等,今回のような集まりを持ち,これからも議論を深めていきたいと思っています。設計と生産というテーマは,昨今の杭問題にも絡んできますし,建築をいかに健全につくるか,あるいは,新しいテクノロジーを設計にどう落とし込むか等さまざまなテーマに拡がっていくと思います。

ということで,今日は,特にオリンピックの新国立競技場,あるいは,東京都が最近採用しているデザインビルドの問題を中心にして,お話をしようということです。まず,私と藤村さんがお話しします。そして,安藤さんには全体的な話を易しく説明して頂く,ということを期待していますので,よろしくお願いしたいと思います。

私は,日本大学で,ドーム,スタジアム,あるいは柱のない大空間の研究をしておりました。そこで,自分が今まで携わってきたプロジェクトを振り返りながら,諸相というか,どういうことが実際に起こってきたのかということをまとめたいと思ったのですが,これがなかなか難しい。25年前くらいの話から始めようと思っていますが公表されているデータがない現状もあり,まずは分かるところからお話していきたいと思います。

つい10日程前に隈研吾さんのインタビューがあり,これは大変彼の意気込みが感じられるものでしたが,この中で私が「おやっ」と思ったのは「設計施工一括というやり方が一つの選択肢としてありうるということを示したい」という発言です。聞いてびっくりしました。そういう意見は今までなかったと思うからです。磯崎新さんの世代は,「設計施工一括」には背中を向けてきたという認識があります。年配の建築家は,設計者がゼネコンとチームを組むということは潔しとはしないというのが一般的だと思います。自分自身は,ゼネコンとの協働する場合まとめ役としてプロジェクトに関わってきたんですが,先日,藤村さんから建築が新体制に入ってきていると聞いたんですが,自分が携わったプロジェクトのことをお話ししてみようと思います。

資料(図-3)は,日本建築家協会JIAの前副会長で,山下設計会長の森暢郎さんが昨年2月頃まとめられたものです(JIA MAGAZINE 2015.02)。この図には,1.設計施工分離方式,2. ECI(施工技術先行導入Early

Contractor Involvement)方式,3.設計施工一括方式(デザインビルド),これは①コンソーシアム型,②実施設計共同型,③実施設計・施工一括型が下位分類されます,さらに,4.設計施工一貫方式が分類されています。私自身が経験したドーム建築の多くは,3.①コンソーシアム型という分類にはいるのではないかと思います。つまり,基本設計のスタートから設計者と施工者が一緒になって取り組み,最後の実施設計・監理までをきちっと見る,という事例は,これまで割と多くあったのではないかと認識しています。“公共建築における設計施工一括方式”ということで,“一括”と書かれていますが,私は,この“一括”ということばと“一貫”ということばの違いがあまり分かりませんでした。しかし,“一括”というものが昨今の大きなテーマになっているのではないかという気がします。

今度の新国立競技場はどこに分類されるのか,また,東京都の施設の発注方式はどれなのかという点については,藤村さんの方からお話しして頂きたいと思います。発注方式にはPFIであるとかPPPであるとかいろいろな方式やアイデアがあり,私自身もよく理解している訳ではないですが,それぞれの地方自治体,あるいは民間で試行錯誤されているところなのではないかと思います。そこで,先ほどの3.設計施工一括方式の組織構成をもう少しみてみます。設計者Aと設計者Bという風に記載されているのは,最初に基本設計をやった設計者とは別の設計者が入ってくるということですね。それから,G設計者というのはゼネコンの設計者ということです。厳密に設計者A/B/Gを分けて考えるのは難しいかもしれませんが,契約上の区分を表しているのかもしれません。しかし,設計する際には必ずゼネコン側を含めてコストや工期の議論をしていくのが設計施工一括方式ですね。

A-Forumは,アーキニアリング・デザインという概念を大きな柱として考えているんですが,“image”と“technology”は,建築家と技術者とのやり取りであると思ってきました(図-4)。この“image”と“technology”の関係全体をまとめることを設計あるいはデザインとすると,それを実現するためにもうひとつ“生産”ということが必要となります。少なくとも,“image”と“technology”,設計と生産という二重構造があるわけです。少し議論が乱暴ですが,次のように“image”と“technology”の2つのベクトルのやり取りに置き換えて考えられるのではないかと思います。ザハ氏の新国立競技場案は“イメージ先行型:美しいものを合理的に”というType A,隈氏と大成建設の提案は“テクノロジー先行型:合理的なものを美しく”というType,そして,伊東豊雄氏の提案は“イメージ・テクノロジー共有型:美しく合理的に”というTypeに分類できるのではないかと思います(図-5)。いずれにしても,設計の早い段階において“image”と“technology”の関係が緊密にスタートすることが望まれます。

個人としてのアーキテクトとエンジニアのコラボレーションという意味では,皆さんもご存知の丹下健三+坪井善勝の国立代々木競技場であるとか,あるいは,槇文彦+木村俊彦の秋葉台文化体育館,東京体育館といった作品があるかと思います。これらの建築家と構造家の協同作品を見ていくと,ザハ氏の新国立競技場案では諸悪の根源のように言われているキールアーチが,槇さんの東京体育館にも実は使われているのではないかという議論も出て参ります。しかし,そこを突き詰めるまでにはまだ議論が深まっていないのが現状だと思います。

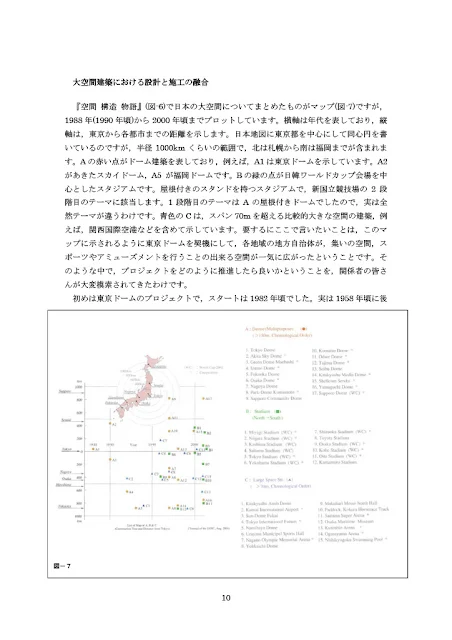

マップ(図-6)は,『空間 構造 物語』(図-7)で日本の大空間についてまとめたものですが,1988年(1990年頃)から2000年頃までプロットしています。横軸は年代を表しており,縦軸は,東京から各都市までの距離を示します。日本地図に東京都を中心にして同心円を書いているのですが,半径1000kmくらいの範囲で,北は札幌から南は福岡までが含まれます。Aの赤い点がドーム建築を表しており,例えば,A1は東京ドームを示しています。A2があきたスカイドーム,A5 が福岡ドームです。Bの緑の点が日韓ワールドカップ会場を中心としたスタジアムです。屋根付きのスタンドを持つスタジアムで,新国立競技場の2段階目のテーマに該当します。1段階目のテーマはAの屋根付きドームでしたので,実は全然テーマが違うわけです。青色のCは,スパン70mを超える比較的大きな空間の建築,例えば,関西国際空港などを含めて示しています。要するにここで言いたいことは,このマップに示されるように東京ドームを契機にして,各地域の地方自治体が,集いの空間,スポーツやアミューズメントを行うことの出来る空間が一気に広がったということです。そのような中で,プロジェクトをどのように推進したら良いかということを,関係者の皆さんが大変模索されてきたわけです。

初めは東京ドームのプロジェクトで,スタートは1982年頃でした。実は1958年頃に後楽園の近くで200m級のドームが計画されたこともありました。スタートは1982年頃でした。1960年にアメリカのヒューストンにアストロドームができて,ドーム建築の歴史の大きな一歩が始まります。東京ドームは,日建設計と竹中工務店への特命発注でした。続いてその後あきたスカイドームができますが,これはゼネコンのみを対象としたコンペが行われ,鹿島建設が受注しました。そして,前橋にコンベンションホールをつくろうというプロジェクトがもちあがったわけです。この時の市長と私が懇意だったこともあり,公共のプロジェクトのため特命というかたちはとれないし,どのようにプロジェクトを進めるべきか相談を受けまして,設計事務所とゼネコンがチームを組むのがよいのではないかという提案をしました。契約に置ける甲と乙の役割を明確にし,メンテナンスも含めてかなり縛りのある中でデザインを争うコンペを行いました。資料のドームの事例(図-8)は,どんな風に日本の大空間が広がっていったのかという一覧ですが,20件のプロジェクトのうち,7件が設計事務所とゼネコンの組み合わせでつくられたもの,そして残りの11件がアトリエ系建築事務所あるいは個人のアーキテクト,エンジニアとゼネコンの組み合わせになっています。つまり,いろいろな組み合わせがこの時からスタートしたと言えます。個々のプロジェクトについて細かく見た資料(図-9)は,コンペの募集時期,施工完了時期,建設費などを記載しています。例えば,あきたスカイドームは建設費が25億円,安いですよね。コンペに何社応募したとか,コンペの応募者にいくら報酬を払ったかということも記載しています。例えば,あきたスカイドームの例ですと,受注者は建設費を得ますので,コンペの報酬は支払われていませんが,2位以下の参加者に100万円が支払われています。変わった事例にこまつドームのケースがあります。設計事務所,建築家が多く参加するコンペをまず開催しまして,そこから,6社を選定,その6社に対してゼネコンが応募してペアリングし,そのペアリングした6社で再度第2段階目のコンペを行うという方式がとられました。他に,伊東豊雄さんが設計者として建設された大館樹海ドーム等もあります。スタジアムの例としては,エコパスタジアム&アリーナがかなりしっかりとコンペを行いましたが,他の例はなかなかデータが公開されていません。他に,高橋靗一さん設計の熊本パークドームがあります。これは,初めに設計事務所が応募し,その設計事務所と指名されたゼネコン5社をペアリングするために抽選を行う形がとられました。これはコンペの結果,高橋靗一+フジタが選ばれて建設されました。その後,菊竹清訓さんの北九州メディアドーム(280~300億円),仙田満さん設計の但馬ドーム(45億円)等々のプロジェクトがあり,コンペ参加者への報酬もさまざまに設定されています。さらに大きなものでは,さいたまスーパーアリーナ(670億円)という建設費が700億円近いプロジェクトもありました。これらの建設費の額を見ると機能をおおよそ伺い知ることができますが,ドーム形式のものはやはり何百億円になっています。例えば,原広司さん設計の札幌ドーム(340億円:可動)があります。これは国際コンペでしたが,まず第1段階で9社から5社に絞られ,第2段階で5社が競うという形がとられました。ここまでに記載したものがゼネコンと設計者との組み合わせのものです。札幌ドーム以降急に変化があり,山口きららドームでは私は専門家という形で参画しましたが,ゼネコンは分離したかたちの発注方式です。設計を行った上で施工者を決めるというやり方に変わったということです。熊谷ドームも,同様の分離発注方式です。ただ,しもきた克雪ドームは設計事務所とゼネコンが組んで応募する方式で,原広司さんと大成建設が受注しましたが,この辺りの時期(2000年前後)から,組み合わせに変化が出てきたと言えるのではないでしょうか。一方,大きなドームでもコンペをしないで建設される例もありました。それぞれのプロジェクトの中で設計者・施工者が決まっていったと思われますが,データが少ないので,詳細は分かりません。

グリーンドーム前橋は,私が携わったものですが,建築学会で基本構想をつくり,内田祥哉先生にコンペの審査員委員長をして頂いたプロジェクトです。いろいろな構造形式のパターンの中で,良いと思われるものを建築学会が具体的に提案し,その技術指導を私が行いました。設計段階からかなり施工のことを意識して,つくり込んでいきました。出雲ドームについては,コンペの段階から参画し,最初のイメージづくり等もKAJIMA DESIGNと一緒に行いました。設計段階では新しい構造システムも含めて施工方法をどうしようかというようなことについてかなり早い基本構想の段階から議論を進めていきました。木造という,ドーム建築にとっては新しい素材を使っていたという特徴もありました。山口きららドームは日本設計による設計ですが,日本設計さんはドームの経験があまりなかったということもあり,私が呼ばれて一緒にコンペに参加させて頂きました。環境的・構造的に少し複雑で,形態も自由曲面ではありますが,出来るだけ自然に,お金をかけない計画にしようということで,コストもかなり意識しながら設計しました。このような設計が,施工者,メーカー,ファブリケータとうまくつながり,基本設計を実施設計へ,さらに現場へと落とし込んでいけたのではないかと思っています。静岡のエコパスタジアムは佐藤総合計画さんと一緒にコンペに参加させて頂いたものです。今回の伊東豊雄さんの新国立競技場の案がこれに非常に似ているのでびっくりしたのですが(笑),うねるような形態を同一のトラスの角度をすこしずつ変えて使いながら構成してものです。さらに,足場を使わず,一本吊り工法を用いて鉄骨建方を行い,2時間半くらいで1ユニットの建方が終わってしまうというようなことを計画・実施しました。このような工法は,基本設計・実施設計の中で施工のことを考えながら計画していったものです。

つまり,以上から言いたいことは,基本設計と実施設計は離れがたくつながっている,繋がっている必要があるということなんです。“デザインビルド”とはどのようなものか,こうした私の考えとどうつながるのか,ということに興味がもたれます。

日本ではいくつかの国際コンペが行われました。さいたまスーパーアリーナは,比較的うまくいって,かなりコンパクトに収まったと思います。一方,国際フォーラムと横浜大桟橋・客船ターミナルのコンペはかなり問題だったと思います。気になるのは,さいたまスーパーアリーナは,コンペの時から設計は構造も意匠も同じチームによるのですが,国際フォーラムと横浜大桟橋・客船ターミナルではコンペの時のストラクチュアル・コンサルタントがARUPです。実際の設計においては両方のプロジェクトともARUPは外れることになって,SDG(構造設計集団)の渡辺邦夫さんが相当努力して,ゼネコンの方々と協力して実現したという経緯があります。

新国立競技場もARUP社が当初ザハ氏と組んでコンペを行っています。今回,当初の案が白紙撤回とならず,プロジェクトが進んで計画の手法が実施設計に落とし込まれていったのであれば,コンペの問題点や意義がもう少しクリアかつ具体的になったのではないかと思います。中断されてしまったことが,コンペの内容や問題を一層分かりにくくした一つの要因ではないかと思います。再選定のコンペは,かなり短い2ヶ月半という設計期間だったわけですが,これまで2年半くらいの蓄積があった。良きにつけ悪しきにつけ,そことの関係は問題を投げかけているということではないでしょうか。

新国立競技場の設計案に隈さんがどこまで自分なりのイメージを表せたのかは分かりませんが,少なくとも外観のデザインは隈さんらしいものだと私は思っています。ただ,木を使ってトラス状に貼付けているというのを見ると,“木を使用しなければならない”というコンペの要項が正しかったのか,もとめられた“日本らしさ”というものが一体何なのかということを考えさせられるし,要項でそこまでのことを規定する必要があるのかということにも疑問があります。一方のB案は先ほど話した通りエコパスタジアム&アリーナとつながりがあるように感じていたので,こちらの案が採用され,実現すればうれしかったのですが,実際は,いろいろな評価項目の判断でA案が選ばれたということです。

ただ,私が今も解せないのは,A案はいかにも軽く描かれていますが,当然屋根に膜が張られることになりますよね。つまり,スポーツが行われる,これだけの巨大でダイナミックな空間には,やはり柔らかい光や明るさというものが必要だろうと私は思っています。実際,先ほどのエコパスタジアムもそうですが,日韓両国で実施された20ほどのプロジェクトでも,膜屋根のものが23件中15件を占めています。これらのプロジェクトを踏まえて,膜屋根に関する様々な技術が蓄積されてきたと思っていますが,今回の新国立競技場では,膜屋根については議論にもならないどころか,逆方向の風が吹いているような気さえします。

これは今年(2016年)のリオデジャネイロオリンピックのメイン会場であるマラカナン競技場の写真(図-10)です。これは2014年のワールドカップの会場にも使われたものです。昔のストラクチャーのほとんどを利用していて,増築してつくられたものです。日本の国立競技場の整備についても,既存のものを残すという議論もあってしかるべきだったのだと思うのですが,新しいものをつくることにしてしまった。ブラジルの例のように,古いものを使いながら,八万人収容規模の巨大なものをつくるということを諸外国は当たり前にやっていて,見習うべきではないでしょうか。さらに,このマラカナン競技場のグラウンドの明るさと空とのグラデュエーションが非常にきれいです。今回の東京オリンピックの新国立競技場の提案に当たっては,スポーツ空間としての建築的魅力についての話は全く出て来ていない。しっかり議論をしておく必要があると思います。

広田:それでは,藤村先生にお願いします。東京都のオリンピック関連施設の発注状況についても報告いただけると聞いております。

藤村:今日は“オリンピック2020をめぐって-新国立競技場と都立施設の発注状況から”というお題を頂いておりまして,その宿題をやってきました。私は今,東洋大学理工学部の建築学科におりまして(現在は東京藝術大学美術学部建築科),埼玉県だけではなくて,愛知県,福岡県といったところで,公共施設の再配置とかマネジメントのプロジェクトに関わらせて頂く機会もだんだんと増えて参りました。こうしたまちづくりのプロジェクトに関わる中で考えていることをベースとして,新国立の問題をどう考えるかということを整理させて頂いて,安藤先生の議論につなげていければと思います。

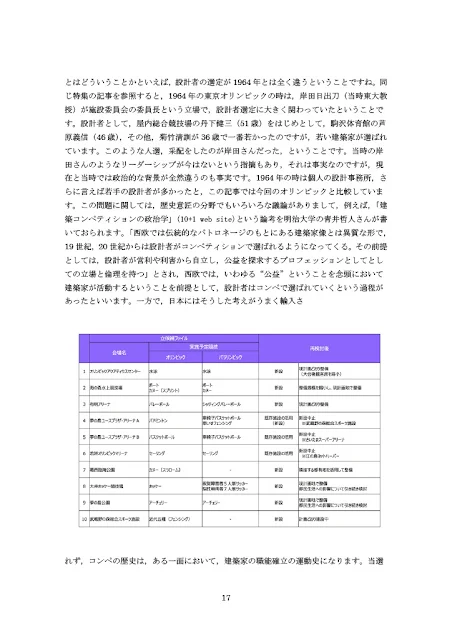

表(図-11)は,都のホームページにある「東京オリンピックに向けて東京都が整備する施設」の一覧です。10施設について立候補時に計画されていたものと比較したものです。これらの計画は 2016,17,18年で実施設計・工事を行うという予定になっていますが,デザインビルド方式で行うということが書かれています。いわゆる設計施工一括方式((3③))のデザインビルドで進んでいくことになります。1つのプロジェクトについて基本設計の設計者が昨年に決まったあと,年をまたいだこの1月にさらに3つのプロジェクトについても同様に設計者が決まったという経緯です。現在,50億円を超える施設の発注が一通り終わったとされていまして,いわゆる設計施工一括型で,基本設計とそれ以降を分けるという形で設計がなされているのが都のオリンピック施設の発注状況です。

オリンピックアクアティクスセンター:683億円,これは都の施設の中で最も金額が大きいとされているものですが,基本設計が山下設計,さらに設計協力ということで丹下都市建築設計が参画しています。実施設計は大林組,東光電気工事,エルゴテック,東洋熱工業異業種JVということに決まっています。また,海の森水上競技場の基本設計はパシフィックコンサルタンツで,実施設計は大成・東洋・水ing・日立造船異業種JVとなっています。建設費については,海の森水上競技場:491億円,有明アリーナ:404億円です。有明アリーナの基本設計は久米設計,実施設計は竹中工務店,東光電気工事,朝日工業社,高砂熱学工業異業種JVです。さらに,東京オリンピック開催が決まる前に,武蔵野の森総合スポーツ施設のプロジェクトが日本設計による設計,施工は竹中工務店と鹿島という形で始まっていました。建物毎に竹中工務店と鹿島建設に施工者が分けられたんだと思いますが,通常の入札で決まったものです。他に,変わったところでは,国際展示場におけるプレスセンターとして使う為の増築工事については,基本設計を行う佐藤総合計画が特命の随意契約で選ばれています。これは建設費が228億円です。

東京都のオリンピック2020関連施設の発注状況については,『日経アーキテクチュア』は,「組織が圧勝」と報じています(日経アーキテクチュア 2015 10-25)。「組織が圧勝」とはどういうことかといえば,設計者の選定が1964年とは全く違うということですね。同じ特集の記事を参照すると,1964年の東京オリンピックの時は,岸田日出刀(当時東大教授)が施設委員会の委員長という立場で,設計者選定に大きく関わっていたということです。設計者として,屋内総合競技場の丹下健三(51歳)をはじめとして,駒沢体育館の芦原義信(46歳),その他,菊竹清訓が36歳で一番若かったのですが,若い建築家が選ばれています。このような人選,采配をしたのが岸田さんだった,ということです。

当時の岸田さんのようなリーダーシップが今はないという指摘もあり,それは事実なのですが,現在と当時では政治的な背景が全然違うのも事実です。1964年の時は個人の設計事務所,さらに言えば若手の設計者が多かったと,この記事では今回のオリンピックと比較しています。この問題に関しては,歴史意匠の分野でもいろいろな議論がありまして,例えば,「建築コンペティションの政治学」(10+1 web site)という論考を明治大学の青井哲人さんが書いておられます。「西欧では伝統的なパトロネージのもとにある建築家像とは異質な形で,19世紀,20世紀からは設計者がコンペティションで選ばれるようになってくる。その前提としては,設計者が営利や利害から自立し,公益を探求するプロフェッションとしてとしての立場と倫理を持つ」とされ,西欧では,いわゆる“公益”ということを念頭において建築家が活動するということを前提として,設計者はコンペで選ばれていくという過程があったといいます。

一方で,日本にはそうした考えがうまく輸入されず,コンペの歴史は,ある一面において,建築家の職能確立の運動史になります。当選案が別の設計者によって改変されて実施される,つまり,基本設計まではコンペが実施されるけれども,実施設計以後,別の設計者によって改変されるということが頻発した歴史があるからです。例えば,大阪の中之島公会堂や国会議事堂という事例があります。当選者を実施設計者とするということが,著作権保護ですとか,社会的責任を個人に集約するという観点からは,日本ではずっと課題とされてきたわけです。「日本では以上のようなことをここ100年くらい繰り返しているに過ぎない」,というような総括を,青井さんは論考の中で指摘されています。

この問題に関しては,二つの立場,主張が並行して存在しています。ひとつは,日本建築士会の主張で,職業的プロフェッションの確立を掲げ,当選者が実施設計者たるべきという立場です。もう一つは佐野利器,内田祥三らの構造派いわゆる国家の建築家の主張で,コンペというものはあくまでも参考案の募集で,実際の設計は技術力のある官庁営繕機構が担う,という立場です。例えば1950年代に実施された国会図書館のコンペでは,当選者を実施設計に関わらせることなどはそもそも想定しない,と主催者が質疑に回答するくらい,かなりはっきりと当選者と実施設計者が分けて考えられていました。

意匠派と構造派の対立というものが関東大震災(1923年)以前からずっとあって,いわゆる分離派など意匠派のグループは切り分けられて弱体化してきた歴史がある,と磯崎新さんは述べられています。また,そういった状況の中で西洋的プロフェッションというものが日本になかなか根付かなかった,という点についても指摘されています。深層と表層で別々のシステムが動くというのが日本型のアーキテクチャのあり方としてあったといえると思います。その後の流れがどうなってきたかというと,「1960年代中盤以降は日本のコンペ史はゼネコンの設計部の連戦連勝であった」と,青井さんは先ほどの論考で書かれています。この1960年代中盤というのがミソで,これは,霞ヶ関ビル等のいわゆる大空間・超高層というような,新しい複雑な人工物,アーキテクチャの設計をしなければならなくなってきた時期ですが,その中でゼネコンの設計部が優位になってきたということです。

さらに,国立劇場,あるいは最高裁判所などは,最悪の方式と言われている設計料入札という形で設計者が選定されました。「このことを少し引いた視点から見てみると,いつでも建築生産のシステムと官僚的システムが連合・適合した設計体制が求められてきた,ということには変わりないだろう」というような総括を青井さんはされています。さらに青井さんは,「振り返って,新国立競技場のコンペにおける当初の応募要項には「コンペ後,入賞の有無に関わらず全応募者が基本・実施設計者を決める公募型プロポーザルに参加することができる」とする条項があったので,「ザハ氏のようないわゆるアーキスターとローカル設計JV,という体制がコンペ前から想定されていたのではないか」とまとめられています。加えて,「その背景には,日本に連綿と続く建築家の立ち位置の問題がある」という指摘をされています。

設計生産システムとしての“デザインビルド”について,もうひとつの観点から整理させて頂きます。まず,隈氏の新A案がザハ案に似ているという話題が出ております。これに対して隈さんは「合理性等を考えると自動的に似てくる宿命がある」という言い方をされています。これは,森山高至さんがしばしば指摘しているザハ案と新A案を重ねた図ですが,スパンがそろっているのではないかとか,外形がそろっているのではないかというような言い方をされています。これについては,隈さんの言い分では,高さが違うとか,スタンドの平面と基準の断面が3段であることは似ているが,屋根の架け方であるとか,トータルの水平・垂直の考え方が違うということを説明されています。

デザインが似ている,似ていないということであれば,キールアーチ構造の問題があります。ラグビーの日本代表が南アフリカを相手に歴史的な勝利をおさめた会場がありましたが,あの会場が,実はキールアーチ構造です。このファルマースタジアムも,特にイギリスのプレミアリーグなどでよく採用されている長辺方向にアーチを架ける工法でつくられており,真ん中部分の座席のチケットが最もよく売れるので,そこに最大席数がとれるようにスタンドのカーブを持ってくる形状になっています。計画が当初のザハ案に良く似たものになっていくという考えも理論的にはあります。ザハ氏の考え方は,長辺方向にアーチを架けて観客数における事業性を最大化する為にスタンドの中心の席数を最大化するというものでした。ドイツの場合だと,単機能で,席数の同じ断面としてスタンドがぐるりと一周するという形状をとるパターンが多いようです。また、郊外に立地するというのが一般的です。イギリスのプレミアリーグのスタジアムの考え方は,都心に立地し、多機能型で、収益をチケットの値段等も考慮して最大化するというもので,その考え方に立てば、ファルマースタジアムや新国立のザハ案のような形になり,これらが宿命的に似ているということは納得できることです。

ザハ氏が、隈案に対して似ているという指摘をしているわけですが,基本的考えが同じであれば,設計案が似てくるわけで、その類似のどこまでが基本でどこまでがオリジナリティなのかという問題があると思われます。このような議論について,他方では伊東豊雄さんが隈さんの説明の仕方を非常に批判されていて,「建築家として無責任なのではないか」とおっしゃっています。伊東さんは,隈さんが今回のプロジェクトの中での役割分担において,表層的というか表面的なデザインと、VIPルーム,エントランスのデザインといった,かなり限定的な関わり方しかしていないことについて,批判されます。伊東さんは,「建築家はトータルにインテグレートすべきだ」とする考え方を持たれているわけです。

この問題を考える際に、安藤先生の書かれた『建築ものづくり論』を遅ればせながらですが,非常に興味深く拝読しました。それ以前に,藤本隆宏さんの『能力構築競争』という本を拝読していまして,この中で,日本のものづくりの2つのモデルとして,インテグラルモデルとモジュラーモデルというものがあると述べられています。日本的な,全体を擦り合わせながら統合していくというインテグラルモデルに対して,建築のグローバルな競争の中でつくられる建築のあり方はどちらかというとコンピューターシステムを導入するモジュラーモデルとなっていて,表層と深層を切り離していくという形をとっています。今回の件でいくと,伊東さんのB案はどちらかというとインテグラルモデルでできていて,隈さんのA案はモジュラーモデルになっていると言えるので,モジュールからして限定した関わり方をするのは無責任だと伊東さんはおっしゃるわけです。一方,どちらのモデルが正当であるということは言い切れないですし,それが日本型ものづくりの中でも揺れ動いているというのが『能力構築競争』の中で論じられています。

私はこのような問題にずっと興味があって,設計における発注の透明性とか集団の創造性というのをどういう風に架橋できるかということを研究してきています。また,設計のプロセスで段階ごとに模型をずっと保存していくということを行ってきたんですけれども,これは,設計の一般的な方法に対して,一段階毎にひとつの入力に対してひとつの出力をするということをリテレーションするということです。プログラミングをやっている人たちは,こういうものを「ウォーターフォール型」から「アジャイル型」へと言うそうなんですけれども,いわゆる「アジャイル・プログラミング」の考え方を建築設計に応用するような考え方で先ほどの設計方法を実践してきています。

このやり方は,割と設計教育とも相性がいい。首都大学東京のスタジオで実践させていただいたことが原点になっていますが,東洋大学に着任した後も「プロセスを並べて最終形とプロセスを等価に評価する」,また,「評価には全員が参加する」ということをやってきています。それがそのまま市民参加のものづくりのプロセスに似ているのではないかと思っているんです。公共施設の再配置というような政治的に利害が対立する場面において一種の社会実験として合意形成を図っていく,言わば,積極的な世論調査,討論型の世論調査と言えるような手法です。このような投票を繰り返して世論調査をするプロセスは,先ほどの本の中に出てくるいわゆる擦り合わせ型のアーキテクチャなんですね。

大宮の中心部に,公共用地が連担している2.7haほどの土地があるのですが,この土地の利活用のイメージを提案するというプロジェクトを東京藝大と東洋大で継続して行っています。当初は,こんな感じでできたらいいね,というものだったのですが,実は,大宮市でも市長や市の中枢部ではもともと小学校をなんとか移転できないかという議論が起こっていたという経緯がありました。一方で地元は,表面的には絶対反対だという立場を取っていましたが,もしかしたら大宮はこれをやらないと沈没するかもしれない,という思いもあるという複雑な事情もありました。実際に,大宮では2020年に向けていろいろな動きが出てきているのですが,この開発動向の中で,小学校を再配置すると実はその跡地が結構大きな種地になるという話もあります。もともと西口にあるソニックシティが13万㎡という桜木小学校を再配置して開発したものなんですけれども,こちら側にもそれと同規模,もしくはそれより大きな床面積のあるということです。

これを先ほどの枠組みで,容積率ごとに開発のあり方を議論するという検討を行いました。容積率で100,200,300,400,500,600%という6通りと,小学校を残す,残さないという2通り,合計12通りについて,事業化される前の柔らかい段階から開発の方向を検討しました。このプロジェクトを大学4年生にやらせているのですが,これは東京藝大と東洋大で合同で授業を行っています。

余談ですが,各々の大学は組織(東洋大)とアトリエ(藝大)のようなものです。東洋大の学生の主な作業イメージは個人で絵を描いたり自分で発言したりすることがあまりなく,どちらかというと,グループ作業での擦り合わせ型で、日本型アーキテクチャによる創作と言えます。一方、藝大の方は,どちらかというと西洋的なアーキテクト教育がされています。対抗戦をすると,藝大が勝つ年もあれば東洋大が勝つ年もありますが,今年は東洋大が圧倒的に勝ちました。それがなぜかはよく分かりませんが,いわゆる擦り合わせ型のアーキテクチャが割とうまくいったからではないかと思います。

例えば,容積率を400%に設定して人工地盤をつくって小学校を残す案,小学校を再配置して跡地に展示場をドカンと作ることができますという案などがあります。後者は大空間があって,超高層があって,貫入していて,という案なんですけれども,これをさらに容積率を緩和して積層させるとか,もう少し容積率を抑えていくというプランをそれぞれつくった,ということです。学生に図面,提案書を作らせて,今日いらっしゃっている小西泰孝さんにも来ていただいてプレゼンをするわけです。図面は,構造図,伏図,部材リストまでそろえます。それぞれのプロジェクトの事業採算のシミュレーションをして,経済波及効果を計算したりしました。例えば,それぞれのプロジェクトの比較で,事業費が3倍かかるけれども,地域の経済波及効果としての税収効果がおよそ10倍になるということを示すというようなこともしました。大体の場合,開発をしたいという人としたくないという人が印象論で対立してしまうんですけれども,開発のあり方というのを議論する時には,選択肢を増やしていろいろな条件を示すことが必要です。

公共事業で事業化されて,既にこの方向でいくということが決まってから,いくら参加型合意形成をやっても実はあまり意味がないんですけれども,事業化される前に,その方向性というものについて,選択肢を示して議論するやり方としてアーキテクチャが有効なのではないかと考えています。例えば,ひとつのプロジェクトの例としては全体をPFI事業で行うという想定で,毎年1.5億円の税金を投入すれば小学校を残すことができるという一方,残さない場合は例えば容積率600%で7億円くらい収入があるかもしれないということを提案しまし。

こういう提案をすると,これまで小学校の移転には絶対反対だったけれども,もしかしたら大宮の将来の為には移転を考えてもいいかもしれない,という風に世論が柔らかくなります。新国立競技場についても,事業の方向を決める前に,このような提案や合意形成を行ってから設計を進めるともう少しよくなったのではないかということを思います。

丹下さんがもともとチームの中でやっておられた擦り合わせ型のものづくりのあり方がありますが,最近ですと,妹島和世さんなんかも模型を大量に出力するというやり方で擦り合わせするということをやっておられます。私もそれを方法化して,教育とかまちづくりに応用しようとしています。

今,地方創生のプロジェクトとして愛知県の岡崎の中心市街地で100億円くらいのお金が投入され,橋や公園,河川の整備等が行われようとしているのですが,実際のリアルの政治の場面で,擦り合わせをするということを行っています。非常に日本的なんですけれども,所管の関係者が集まって,委員会を開催して実際の都市空間をつくっていくことをやっています。先ほどの大学のプロジェクトで扱っている一帯の中の大宮公園の近くには,スタジアムが3つあります。この公園は,本多静六という人が同じ1920年代に改修していて,これは明治神宮の外苑とほぼ同じ年代です。この周辺に連担しているスタジアムのあり方を考えましょうというプロジェクトを来年やろうとしています。この取り組みは一度やったことがあるのですが,さらに先ほどの大学でのプロジェクトのように,もう少し具体的に構造やランドスケープや事業性を入れて,それらをセットで考えるとさらに良いのではないかと考えています。昨年はちょうど大宮アルディージャがJ2からJ1に昇格したこともあり,アルディージャさんとしても2020年頃にこのプロジェクトの議論を具体化させたいという思いがあるようですので,これも踏まえて検討していきたいと思います。

議論の論点として指摘したいのは,デザインビルドというのは否定的に語られることが多いのですが,日本型生産システム,日本の文化的なコンテクストを色濃く含んだ生産システムではないか,ということがあります。「設計施工分離」ということが導入されてきたわけですが,日本的建築生産システムは,日本型官僚システムの中で日本社会にむしろ適合してきたということがあります。これをどう考えるか,ということです。

もうひとつ,集団設計というのは日本型の設計システムなのか,ということがあります。インテグラル型とモジュール型という分類があるわけですが,市民参加というのは,繰り返し投票で,拡大型擦り合わせものづくりアーキテクチャだと私は理解しています。市民参加というと,これまでは倫理観の観点から,市民が知る権利がある,とか決める権利があるという形で,語られてきています。そうではなく,創造的な集団設計のあり方として擦り合わせ型ものづくりアーキテクチャとして市民参加を捉えられるのではないかと思います。デザインビルドあるいは集団設計において,建築家の位置が変わってくるということを前向きに捉えていきたいと思っています。

広田:藤村先生,ありがとうございました。新国立競技場の問題から,設計者選定,ものづくりの基本的なあり方から参加型まちづくりの方法まで議論を展開して頂きました。続きまして,安藤先生,お願いします。

斎藤先生,藤村先生,きちんと話のつなぎ方を考えて構成していただきありがとうございます。ゼネコンを中心とした設計施工一貫方式にある程度焦点を当てながらお話をすることになるのですが,私の基本的な考え方として,ゼネコンが請負うのがいいとも,設計施工一貫方式がいいとも言うつもりはありません。また,建築家とは何か,という議論をする気もここではありません。ただ,建築設計をするということの責任とリスクは何かということを一般的に取り上げてみようと思います。私はずっとものづくりについて考えてきたのですが,デザインもエンジニアリングも施工もそれぞれに創造性が必要だと思っています。

第1に,日本型デザインビルドと私が言うのは,擦り合わせ型の設計施工一貫方式です。これは20世紀の後半をつうじた継続的成長の産物であると定義したほうがよさそうで,そう説明できると思います。そして,現在のような市場縮小期には,日本型デザインビルドは適していないと断言しても良いと私は思っています。第2に,欧米のデザインビルドというのは,設計施工一貫方式とは全く別物でして,これはインハウスの設計マンがゼネコンの中にいるということだけではなくて,リスクの布置がぜんぜん違うプロジェクトをやっているということです。設計施工一貫方式は日本にユニークなものだと考えた方がいいです。第3に,顧客システムとして日本の擦り合わせ型のアーキテクチャが,どういう注文,仕事に使われているのかということを欧米と対比してみたいと思います。第4に,欧米のデザインビルドはリスクの少ないプロジェクトにしか適用されて来なかったんですが,今はかなり大きなプロジェクトに適用されるようになってきています。それはなぜかということを説明してみたいと思います。それから,第5に,コンテクストが違いますが,日本でも設計施工一括方式が流布してきて,これは発注者側の言葉であって供給者側の言葉ではないのですが,それに対する反対があるわけですが,これがどういうことなのかということを見てみようと思います。最後に,新国立競技場のザハ案について,今日の私のスタンスで見てみるとどういう見方ができるのかということを話題として提供してみたいと思います。

日本型のデザインビルドというのは,インハウスのアーキテクトが設計するというもので,擦り合わせ型のアーキテクチャとして比較的難易度の高いプロジェクトにも適用され,他の国とは全く違う形態です。成長期においては,当然売り手市場になります。元請けが売り手です。取引リスクは発注者にあるわけですけれども,不思議なことに,これは日本だけで起こったことだと思いますが,そのリスクを受注者(請負人Contractor)が取るという構図ができました。つまり,受注者が工期と品質を約束するということです。工費については下方硬直的であるけれどもリスクは引き取りますよということを担保する訳です。

取引上は,リスクは受注者にあるにも関わらず,そのような構造が何故できあがったのかについては“レント”という言葉で説明できると思います。“レント”は投資とか資産からのリターンを表しますが,この場合は投資として考えてください。次に新しい仕事があることを想定すると受注者は投資をします。つまり,リスクを引き取って余りある利益をもたらすと予想される場合には,リスクを引き取るという投資を行います。長期的関係がある場合には,“レント”がさらに有効に機能するということがあります。このことは,関係特殊技能,設備によって,さらに保証されるという構造です。自動車分野におけるメーカーとは違って必ずしも同一のお客さんから何度も仕事をもらえるわけではないのですが,同様の発注者からの類似の仕事がもらえるということから,“関係レント”という言葉はこの場面によく当てはまると言えます。斎藤先生のお話に出たドームなどはいい例です。取引1回ずつにおけるリスクはあるのですが,長い目で見ると構造的リスクはなくなり“レント”だけが残る,という好循環の時代を,20世紀後半のバブル崩壊までは過ごしていました。

成長期に作られた日本型の生産システムの特性によっていろいろなことを説明できます。ゼネコンについて言うと,契約を守って信用を獲得して長期的関係を樹立するということが“レント”の一番いい例ですが,リスクが実際に起こらないようにしながら“レント”を増やすためにR&D投資をやるとか,専門職を雇用するということをします。インハウスの設計者を雇い,自らの裁量でリスクコントロールし,擦り合わせ能力の向上や,能力構築を行っていくわけです。“レント”は受注者・発注者の両方で配分できるものですが,コントラクターが総取りしてきました。工場や生産設備の設計について考えれば当然ですが,発注者側も早く工場を建てて欲しいという同様の“レント”獲得の動機を持っています。それなのにずっとコントラクターが“レント”を取っているので,契約価格は下方硬直的になります。一方で,発注者は発言しなくなって,ブリーフ(発注者要求)を出さず,専門コンサルタントを雇用する意思がないし,その費用を支払うつもりもなく,ゼネコンがやってくれるという考えになります。そうした中で,設計は,ゼネコンによる裁量が許される不確定なものとして次第に定着していきました。設計図についても,日本のものは甘いと言われています。設計期間が短く設計料が少ないことが原因であるとも言われますが,成長期における社会全体の選択だったのではないかと考えています。生産のやり方にある独特のアドバンテージを与えることもあって,パートナリングとかプロセスのコンカレント化,または擦り合わせと言い換えてもいいのですが,不完備契約,不完全分業に由来する特性が効率性を持っていたが故に標準化していったと考えられます。これは建築界に限らず多くの産業分野でみられます。生産設計の重視は,入札時の設計の完成度は低くても,漸進的に段々につくり込んでいくというやり方,擦り合わせというやり方が非常にうまく作用することがあります。一方,設計者の立場があいまいになっていったことも指摘できます。要するに,日本型のデザインビルドというのは長期の成長をつうじて形成され,この方式が深く浸透していたことで,建築家という職能の確立をある意味で阻害したということも指摘できると思います。ハイリスク・ハイリターンの法則がありますが,“レント”でいうと複雑・長期・ハイリスクのプロジェクトにも日本型デザインビルドは適応されてきました。これは,ドームのようなプロジェクトにも当てはまると思います。

その後,市場は一転して縮小し,現在は状況が変わって買い手市場になりました。市場が縮小すると構造的リスクは発注者の方も受注者同様に大きくなります。請負会社が倒産したり,ろくでもないものをつくったりといったことですが,こういうような状況が日本で起こってきています。受注者が自ら引き取ったものではありませんが,歴史的な経緯から,取引リスクは受注者の方にあるということになっています。また,“関係レント”が非常に小さいので尚更この取引リスクからは逃れようもないという構図ができあがっています。しかし,成長期に形成された社会制度,慣行,さらに行動のモードが成り立たなくなったというのが現状です。

欧米のデザインビルドは,かつてはマクドナルドの店舗のような,誰でもつくることができて,完成形を容易に想像できるものにしか適応されてきませんでした。日本とずいぶん違います。要するに,欧米では“レント”の期待は少ししかないということです。欧米のデザインビルドの特徴は,リスク分担に着目するとかなり明らかになってきます。CM方式と伝統的な設計施工分離方式DBB (Design-Bid-Build),さらにデザインビルド方式の3つを取り上げてリスク分担をざっと見てみます。表(図-12)の1番上がデザインビルド(基本設計から一括のもの)で,2番目が詳細設計からを一括発注のデザインビルド,1番下がCM (ピュアCM)となっており,上から下に向かって,発注者のリスク分担が多くなっています。端的に言うと, CMは,分離発注でコスト+フィーが費用として求められるので,これがプロジェクトの最後まで分からず,そのリスクは当然発注者が負うことになります。逆に,デザインビルドは施工者のリスクが一番多くなります。設計図もできていない段階で発注され,受注者は総額いくらで請負うという契約をしなければならない,というのが,まさにデザインビルドです。表は,イギリスの例ですが,これを見ると,デザインビルドでは,施工者はリスクを多く取らなければいけないけれども,大きなリスクをとることはできないので,簡単なプロジェクトにのみデザインビルドが適用されるのが常識だということをご理解頂けると思います。

アメリカでCM方式が一番早く適用された例は,9.11で倒壊したワールドトレードセンターで,発注者はニューヨークの港湾局です。工期が長期で大規模であり,プロジェクトの中で予想される様々な変動をゼネコンが受けきれないのでCM方式がとられ,リスクは最後に港湾局が保証するというものでした。他の例を検討するため,標準契約約款を調べてみたのですが,リスクの分担は英国の例と同じで,発注者が負うリスクは, CM方式が最も大きく,デザインビルドが最も小さいということになります。

日本にはCM契約用の約款はなく,従来の伝統方式のみを使って臨機応変に個々のプロジェクト毎に契約されており,建築業協会BCS発行のCMに対応する約款のみが存在している状況です。そのBCSの約款を参考にしてまとめた表(図-13)をお見せします。日本の伝統的な設計施工分離方式DBBで,一番下にBCS-DBの約款について記載しています。横軸はそれぞれプリ・デザインPre-Design,デザインDesign,建設Construction,竣工Completionと4つのフェイズを分けて表しています。日本の設計施工分離方式DBBは,設計段階では発注者と設計者がいつも協議をしており,施工段階では発注者と施工者が常に協議をしながら進めるかたちになります。そして,デザインビルドは,オーナーとデザインビルダーが最初から最後まで協議をしている,ということが標準約款にも記載されています。

アメリカのデザインビルドは,プリ・デザインまではオーナーが調整する義務があるのですが,そこから後はデザインビルダーが責任をとる,ということがはっきりしています。日本はずっと協議をしていくのですが,これは非常に特徴的で,斎藤先生が用意してくださった表にもありますが,コンソーシアム型のデザインビルドを日本の建築家は望んでいるということではないでしょうか。

まとめますと,日本では小規模で低リスクのプロジェクトと同様に,大規模,複雑,高リスクのプロジェクトに対しても,デザインビルド,設計施工分離方式いずれの方式も実施され,大規模,複雑,高リスクのプロジェクトに対しては,いわゆる擦り合わせ型の手法が取られています。アメリカの場合は,プロジェクトのタイプによる契約方式の区分がもう少しはっきりしています。

アーキテクチャという概念については,藤本隆宏先生が書かれた“製品のモジュール化(製品機能・構造のヒエラルキー)”という模式(図-14)をご覧ください。左側にF:機能,右側にS:構造と記載してありますが,藤本さんの言っているアーキテクチャです。F は機能的な単位,目的を表し,Sは建築の物的な成り立ちを表しています。2種類の図がありますが,それぞれは各要素がどのように対応しているか,それぞれのグループの中でどんな階層構造を持っているかということを示しています。まず,FとSそれぞれの中でツリー状の構造を持っていて,かつ,それぞれの単位が1対1の対応をしているものをモジュラーとしています。一方,インテグラルモデルについて,藤本さんは日本の製造業,特に自動車産業に当てはまると言っていますが,機能も構造もめちゃくちゃ複雑で,擦り合わせないと当然出来上がらない。日本はこのような擦り合わせ型のものづくりが得意ですよ,ということを言うためにこのアーキテクチャという概念図を書かれたわけです。これが機能と構造でいうところのインテグラルモデル・アーキテクチャ,すなわち擦り合わせ型のアーキテクチャであって,組み合わせ型つまりモジュラーなアーキテクチャの概念です。次の表(図-15)も藤本さんの書かれたものですが,縦軸をクローズド/オープン,横軸をインテグラルモデル/モジュラーとしてマトリックスになっています。例えば,クローズドでインテグラルなものは乗用車,オートバイ,ゲームソフト,軽薄短小家電等があり,一方で,モジュラーでオープンなものは,パソコン,パソコン用ソフト,インターネット,新金融商品,自転車などになります。また,インテグラルでオープンなものはない,となります。

建築は一品生産ですからだいたいはインテグラルなものですが,マクドナルドの店舗のようなものはモジュラーとなります。さらに,外インテグラル(顧客),中インテグラル(自社),外モジュラー(顧客),中モジュラー(自社)を区別すると下位分類できます。日本の設計施工一貫方式は,難しく,大規模でリスクの高いものに対して,擦り合わせながら対応していく方式ですね。これは全てのプロジェクトに対して可能なわけですけれども,発注者の要求が単純であるのに,全部擦り合わせ型で対応しているという不合理も起こっている可能性があります。反対に,インテグラルな要求に対してモジュラーな対応をすることもありえます。アメリカと日本のデザインビルドを比較すると,日本の場合は,発注者の要求,受注者のビジネスがともにインテグラルであるのに対して,アメリカの場合は,モジュラーな要求に対してはモジュラーに対応するというスタンスの違いがあります。アメリカについてさらに詳しく見ていくと,デザインビルドは,伝統的にモジュラー×モジュラーで,少しビルディング インフォメーション モデリングBIM (Building Information Modeling)が取り込まれたインテグレーテッド・プロジェクト・デリバリーIPDについては,発注者がインテグラル,受注者はインテグラルとモジュラーの中間という位置取りになるのではないでしょうか。IPD方式自体については,今後立ち行かなくなるものだと僕は考えています。CM方式については,発注者はインテグラルとモジュラーの中間,受注者はインテグラルという位置にあります。ただし,最近はアメリカのデザインビルドも難しいものに移ってきているので,はっきり断定できない部分もあります。

欧米のデザインビルドの考え方を2つご紹介します。ブリッジングBridgingというアメリカの手法と,ノヴェイティッド・デザインビルドNovated DBというイギリスの手法です。平野吉信さん(広島大学)はこれらふたつの手法を,ハイブリッド型のデザインビルド(Hybrid-DB)と呼んでいます。ノヴェイトNovateという動詞はそのままの意味で,(契約を)更新する,と言う意味です。ですので,ノヴェイティッド・デザインビルドNovated DBは,早い段階で起用された建築家がデザインビルダーのアーキテクトとして契約更新されるというやり方です。ブリッジングBridgingというのは最初のアーキテクトとあとのアーキテクトが違っています。図-16はアメリカ建築家協会AIAの設計の区分ですが,分かりやすい設計施工分離方式DBBを例にとると,概念設計SD:Schematic Design,DD:,設計展開Design Development,さらに実施設計図面CD:Construction Documentsという区分でできています。ブリッジングBridgingにおける契約段階のアーキテクトは実はアーキテクトではなく,施主のデザイン・コンサルタントODC:Owner’s Design Consultant,単なるコンサルタントですので,実際の設計はデザインビルダーが行います。コンサルタントは概念設計と基本設計をやった段階でデザインビルダーに引き渡すというシステムです。コンサルタントの概念設計Schematic Designと設計展開Design Developmentは基本設計に当たるのかということになりますが,内容は基本設計と同じですが,設計責任という意味では,アメリカではこれを設計と呼ばず,デザインビルドの発注のための提案要求図書Request for Proposalの一部であるとされています。イギリスのノヴェイション(ノヴェイティッド・デザインビルドNovated DB)はすごく変な構造をしていて,発注段階のアーキテクトが基本構想と設計展開をするという点ではアメリカと同じですが,このアーキテクトがそのままデザインビルダーのアーキテクトになるという点で大きく異なります。アメリカの制度も日本と同様で,アメリカには署名建築家Architect of

Recordと呼ばれる,図面に判子を押して承認するアーキテクトがいますが,ブリッジングの場合は,デザインビルダーのアーキテクトがこの役割を担います。イギリスのノヴェイションの場合,初めから最後まで同じアーキテクトなのであまり関係はないのですが,判子を押すシステムではないので,署名建築家はいません。ブリッジングというのはどの程度のデザインビルドなのかといいますと,SOM (Skidmore,Owings&Merrill)に提供していただいたんですが,左側に記載されている項目(図-17)は,アメリカの設計図書のマスターフォーマットで,仕様書の区分の一覧あるいは工種別分類です。横軸にパーセンテージが示されていて,それぞれ何パーセント程度まで図面を書いていないと施工者に発注できないという共通認識があります。平均して20%くらいの図面が書かれて仕様が決めてあれば入札に出せるというプロジェクトだったら,デザインビルドでやってもいい建築だとされていて,20~50%図面があればブリッジング,さらに図面を書く場合が伝統的な設計施工分離方式というのがアメリカの標準になっているようです。日本型デザインビルドのように,どんな建築でも適用するという考え方とは方針が違っているように思います。日本の入札方式,あるいは調達方式,デリバリー方式には,責任とリスク観点が非常に欠けている点だと私は思います。ブリッジングで実施されたアメリカのワシントンにある連邦統計局の巨大なビル(図-18)ですが,これはSOMがブリッジング・アーキテクトで(実際はアーキテクトではなくコンサルタントなんですけれども)別の巨大な組織が実施設計をやったプロジェクトです。イギリスのウェンブレーサッカースタジアムの隣にあるロンドンの新しいシビックセンター(図-19)は,マイケル・ホプキンスMichael Hopkinsが設計し,ノヴェイティッド・デザインビルドで実施された例です。ノヴェイティッド・デザインビルドはアーキテクトにとっても合理的と思われているようです。公共建築や商業建築のように,納期,予算が決まっているものはノヴェイションの方がやりやすいという意見もあるようです。一方,個人美術館のようなプロジェクトはおそらくそうではないと思います。

このようなハイブリッド型のデザインビルドがなぜ行われるようになってきたのかをなんとか説明できないかと思ってモデル図を描いてみました(図-20)。縦軸はリスクで,上方に発注者,下方に受注者,どちらが多くリスクをとるかということを示します。横軸は”レント”の大小,受注者の持つ設計を中心とした裁量が大きいか小さいかということも示します。設計施工分離方式が中心にあるとすると,CM方式は右上方,デザインビルドは左下方に位置します。デザインビルドは,受注者のリスク,コントロール,“レント”がともに高いわけです。これが売手市場になると,受注者のリスクは小さくなりますので,全体が上方へ移動します。そうすると,設計施工分離方式とCMの中間にあった“設計施工分離方式の代替方式としての設計コンストラクション・マネージメント”というものが中心になり,合理的になります。このような市場を売手市場(欧米型)と言っています。買手市場(縮小市場)を見てみると,全体が下方に移動しますので,設計施工分離方式とデザインビルドの中間の“設計施工分離方式の代替方式としてのハイブリッド・デザインビルド”がよりリアリティを帯びてきます。

欧米のような方式を日本でできるのかというと,できないのではないかと私は思っています。売手市場の日本型のモデルですが,全体が上方へ移動することは同じですが,この時においても日本型デザインビルドは“レント”の最大化を図りますので,リスクは,横軸上で,受注者の“レント”とコントロールを最大化させたところでとるしかなく,それ以上リスクを大きく取るという選択肢はありません。そういう意味で,日本の設計施工一括方式は大変難しい位置づけになっていると思います。ゼネコンにも設計事務所にもメリットのないものになってしまっているのではないかという指摘があります。また,ハイブリッド型のデザインビルドは,設計監修という形で日本でもやられてきたものと同じではないかという議論もあります。デザインビルドをめぐってはいろいろな問題があります。斎藤先生が紹介されましたが,森暢郎(JIA前副会長)さんは,コンソーシアム型デザインビルド(3①)を設計業界は望んでいるとおっしゃっています(JIA MAGAZINE 2015.02)。コンソーシアム型というのは,設計者Aが一気通貫で設計段階から監理段階まで行い,一方でゼネコンも一緒に設計段階から関わるというものですが,これは日本型デザインビルドそのままですね。要するに,協議しながら擦り合わせてやっていくというもので,設計業界はこの方式がいいと言っているわけです[2]。しかし,設計責任の所在がどうなるのかという観点で見ると,これまで通り曖昧なままです。ブリッジングやノヴェイションのほうが責任の所在ははっきりしています。

新国立競技場については,建築界から古阪秀三さん(京都大学)が委員として加わって検証結果が報告書[3]にまとめられています。さまざまな問題が浮彫になっていますが,第1は,設計施工一括方式における設計者とは一体誰なのか,当初案において,ザハ案は基本設計だったのか,そもそも新国立競技場基本構想国際デザイン競技は設計コンペだったのか,そこで行われたことは設計だったのかという問題です。実はこのデザイン競技では設計という言葉は使われていないのですが,その後,ザハ氏が設計監修というようなことを基本設計から実施設計に関わってやってきたので当然混乱が起こってしかるべきだという問題があります。そもそも監修とは何か,英語で言うとどうなるのか。さらに,“かたち”の設計つまりイメージ設計とは何か,それと建設費とは何かという問題があります。ザハ案の建設費に関して言えば,全く異なる見積を別々の人が別の段階で使って算定していたということがその変動の要因であったということが報告書にもまとめられています。第2は,すなわち,見積を誰がするのか,建設費は誰が担保するのかという問題があります。先ほどコンサルタントとしてSOMが入ったワシントンにある連邦統計局ビル例を紹介しましたが,SOMは,構造設計における部材の設計まで全て行っているんです。その上で,その設計情報は消して,外形の基本設計だけでデザインビルダーに発注しているんです。見積はデザインビルダーが独自に計算して算出するということになります。SOMがなぜそのようなやり方を取ったかというと,リスクを確定しておくためなんです。新国立競技場はデザインビルドにするのが適切だったかどうか,私は適切ではなかったのではないかと思っていますが,ゼネコンにはもはやデザインビルドで仕事を引き受ける能力がなかった,あるいはそういう状況でなかった,つまりリスクが大きく,“レント”が少なすぎるという状況だったと思います。一方で,このような難しいプロジェクトは発注者が責任をとるという方針をきちんと打ち出さなければならなかったのではないかとも思います。例えば上限価格を提示するということもできたと思います。

その場合は,デザインビルドではなくCMになるわけですが,他の方法として,パートナリングやオープンブック方式というものをというものも実際に検討はされたようです。オープンブックはコスト+フィーでの支払いですので,発注者が責任をとるというやり方であってデザインビルドではないということだろうと思います。先ほど少し話題に出しましたが,ビルディング インフォメーション モデリングBIMを用いる際,皆が同じプラットフォームに乗って同時に進めていくやり方をアメリカ建築家協会AIAはインテグレーテッド・プロジェクト・デリバリーIPD方式と言っているのですが,実際に聞いてみるとIPDは採用されていない,非常にリスクがあるので契約書の方式にしないということでした。代わりに,総合同意書Integrated form of Agreementというものを使っているということでしたが,これはイギリスいうと包括同意書Framework Agreementと言われているものだと思います。これらはパートナリングの場合に実施されているようです。おそらくパートナリングの場合は,IPDのようなやり方は適切ではないということだと思います。新国立競技場の場合,発注者が明確に発注方式を設定する必要があったわけですが,その意識が少なかったのではないかという気がしています。

いささか横文字が多く,皆さんには耳慣れない言葉が多くて分かりにくかったかもしれません。それについてはまたこのあとのディスカッションの中で補足させて頂ければと思います。

布野:斎藤先生の方から冒頭にお話がありましたけれども,A-Forumは構造系の先生方を中心に活発に幅広い活動を展開されてきているわけです。アーキニヤリング展の活動もあり,大変魅力的な議論の場に感じられて,言ってみれば押しかけでこんなこともしたいんですけどと厚かましいお願いをしたところ,視野を少しデザイン系,計画系にも広げて,とりあえず,建築の設計と生産というテーマについてフォーラムや研究会をしようということになりました。とは言え,一般的に議論しても拡散するだけですので,今回のフォーラムは,新国立競技場を焦点にして,また,大空間の設計を念頭に議論しようということです。建築の設計と生産ということでは,個人的には,町場の問題,住宅設計の現場の問題なども,研究会で議論していきたいと思っています。

もう1つ,今回の企画はA-Forumと日本建築学会建築討論委員会の合同企画とさせて頂くことについて,A-Forumの了解を頂いております。日本建築学会にWeb版『建築討論』http://touron.aij.or.jp/というウェッブ・マガジンが立ち上がっています。建築討論委員会が10人の委員で組織されていまして,私が委員長で,和田章先生,今日パネリストで登場の藤村龍至先生も委員です。これからの議論を含めて『建築討論』にも記録させて頂きたいと思っておりますのでよろしくお願いします。熱のこもった問題提起で,あまり時間が残されていませんが,活発な議論によって論点がさらに深まればと思います。

布野 それぞれのパネリストの先生方から重要な論点がいくつも提示されましたが,まずは,布野流に大雑把なコメントをさせていただきます。今日のフォーラムの中心テーマとなるのは,日本型デザインビルドとは何か?いうことになると思われますが,まず確認したいのは,設計施工一貫(一括)か分離か,というテーマは,日本における建築家という職能の確立に関わる,日本の近代建築の歴史の基層に流れ続けている大きなテーマだということです。

1960年代初頭に,村松貞次郎先生が「設計施工一貫を推す」という論文を『新建築』(1962年)に書かれたんですが,相当な議論になりました。この議論は,「巨大建築論争」というかたちにも引き継がれて,1960年代を通じてなされました。要するに,公共建築の設計は,当時,そしてごく最近まで,あるいは理念の上では現在も,設計専業の設計事務所のみが設計できる,設計施工一括の請負業者すなわちゼネコンはコンペティションには参加できない,ことになっていますが,個人の建築家(設計事務所)は能力がない,これからの時代の建築を担うのは,設計施工一貫のゼネコンだ,という提起だったわけです。指摘自体は,時代の趨勢を突いていたわけですが,組織か個人か,専業か兼業かというのは,建築家そして建築設計という行為をめぐる理念の問題として議論されたわけです。

藤村さんが指摘されましたが,歴史的に振り返れば、それ以前に前史があります。前史というか,そもそも,この問題は,日本へ「建築Architecture」そして「建築家Architect」という概念が移植される,その起源に関わっています。そもそも日本建築学会というのは職能団体として設立されたんですが,皆さんご存知ですか。日本建築学会は,学術・芸術・技術の統合を謳っていますけれども,設立時から今のような形に変わってきたんです。工学会にも所属するのですが,ここからは早めに脱退している。

日本に「建築」そして「建築家」の理念が入ってくるわけですが,J.コンドルが前提としていたのは王立英国建築家協会RIBAのアーキテクト理念ですね。それを実現しようと,職能団体として設立されたのが日本建築士会(1915年)です。現在の建築士会連合会とは全く別です。1年前に関西建築士会というのが関西でつくられ,それが改称するんです。これが最初の建築家の職能団体ということになります。

先ほどの安藤先生のお話では,設計施工一括方式,一貫方式は高度成長期のシステムだとおっしゃったのですが,いわゆる請負業は戦前に遡りますね。年貢の取り立てを請負ったのが請負制のはじめとされますが,明治初期に様々な分野を出自として,大工上りは清水組ぐらいでしょうか、建築請負業が成立しますね。以降,建築家の職能を確立しようという一派と建築請負業者との間で熾烈な勢力争いがあります。そして,大正末から昭和の初めにかけて,帝国議会に職能確立の法案が6回くらい提出されるんですが、通りません。建築請負業の力が強かったからです。「専兼問題」と言われますが,建築設計業務を専業とするか,施工も兼業することを認めるかが問題とされました。つまり,建築家のサイドは設計をやるのは専業でないといけないという主張を展開した訳です。戦後になってGHQ体制下で,欧米流の職能法を法制化しようとして、実現しかけるんですが,職能法としては成立せず,一級建築士とか二級建築士というような資格法になってしまった。財閥の解体等はありましたが,戦後復興を進める上での請負業の圧力があったとされています。

一方,職能確立を目指す建築家協会も戦後まもなく設立されます。建築家の理念を持ち続ける今のJIAにつながるわけですが,1960年代の「設計施工一貫か,分離か」という議論は,建築家という職能,その理念にも向けられていたわけです。職能確立をめぐる議論の背景には,当然,業務独占の問題があります。RIBAの設立にも王室に担保される業務独占の問題が絡んでいます。先ほどの安藤先生のお話は,主に民間企業とゼネコンの受注関係を念頭にした整理だったわけですが,公共建築については,設計施工分離方式が原則であるという立場を建築家協会は維持してきていると思います。日本建築家協会は,内部会員の告発によるんですが,設計料率問題で公正取引委員会に審決を受けます(1979年)。建築家協会が非常に閉じていて独占的だというわけです。これに対して丹下健三先生が会長として改組(新JIA)して加盟人数を増やそうという取り組みをやられたりした経緯があります。個人の建築家と組織事務所の経営者の団体ということで現在に至っているわけです。一方で,磯崎さん,宮脇壇さんなど,日本建築家協会を建築家の団体として認めないという一群の建築家もいました。当時建築戦線AFといったグループが結成されて,原広司先生なんかも建築家協会にデモをする状況もありました。

先ほどの藤村さんの報告ですと,今度の東京都の発注施設では組織事務所の圧勝ということですが,それはアトリエ事務所vs組織事務所という構図の話ですよね。しかし,全体はデザインビルドということですから,ゼネコンの圧勝というのが流れになるんだと思います。

それの仕掛けが,森暢郎先生の文章にあり,私も改めて認識しましたが,1995年に設計施工分離の原則,これは1959年に事務次官通達で定められたものですが,この原則を解除したことですね。さらに2005年にデザインビルドを導入することを可能になる。官庁主導ということもありますが,安藤先生が言われるように,デザインビルドが一般的に行われてきたという実態が背景にある。建築家という理念だけでは,とてもゼネコンの技術力,組織力には対抗できないという流れがある。特に,斎藤先生が挙げられたようなドーム建築とか大規模建築のような高度な技術がもとめられるものについては,いくらプロジェクトをインテグレートできるのが建築家だと言っても,プロジェクトを実現できないという事態が一般的になってきた。歴史的にはそういう流れがはっきり理解できます。しかし,その流れでいいのか,様々な問題が,今回の新国立競技場の件で一気に現れてきたのではないか,と思います。

布野 日本型デザインビルド(設計施工一貫方式)の問題については安藤先生の解説で大体理解できたと思います。日本型デザインビルドがどうなっていくのかについても,安藤先生はいくつか示唆されたように思いますが,まずは,斎藤先生の方から,藤村先生,安藤先生のお話を聞かれて,出てきた論点の中でご意見をお願いします。

斎藤:話を聞いてますます頭が混乱しているというのが正直な感想です。「建築事業における多様な発注状況の概要」という資料(図-3)が分かりやすいので,これに沿って確認できればと思います。安藤先生の言われているデザインビルドという言葉はこれらの方式のうちのどれを指しているのか。また,この表が書き換えられるとすると,どのように書き換えられるのか,もう少し明快になるといいと思います。これは三会あるいはJIAの指標であって,一般的にはこうではないよ,というような意見を具体的に聞きたい。デザインビルドという言葉は,設計施工一括方式をいう訳でしょう?一方で,設計施工一貫方式のことを指してお話しされているようなこともあり,補足してもらえればと思います。私の考えとしては,デザインビルドの中のコンソーシアム型に近いのが,日本でずっと行われてきたタイプのプロジェクトだと思います。当時はもちろんデザインビルドとは呼ばなかったのですが,デザインビルドのコンソーシアム型に近いと思ったので今回紹介しました。

安藤:まず,設計施工一貫方式を指してデザインビルドと言っているというご指摘に関しては否定をさせて頂きます。資料(図-3)を使って確認していきましょう。まず,設計施工分離方式については問題ないですよね?

斎藤:そう。これは分かりやすい。

安藤:設計施工分離方式については,皆さんの認識は一致していると思います。ECI(Early

Contractor Involvement 施工技術先行導入)というのは,品確法では正確にこの表のように書かれているかは存じあげませんが,そもそもECIというのは何らかの発注方式を表しているものではないと思っています。少なくとも欧米ではそうです。早い段階で施工者の知恵が欲しい,ということが示されているのであって,どのような責任や分担でやるかということを示しているわけではありません。従って,ECIはデザインビルドでもなんでもないと思います。

斎藤:新国立のプロジェクトに取り入れられて,時期を失したという野城智也さん(東京大学)のコメントがいろいろとあるので,具体例を言っていただけると皆さんも理解しやすいと思います。

安藤:新国立については,一般的にECIと捉えられているものよりももっと具体的に技術提案をしていました。

斎藤:でも,ECIだったと言われていますよね。

安藤:そうですね。そう言われていますし,ECIというのは実際にいろいろなやり方があるんだと思っています。

斎藤:文部科学省自体がECIとすることを言葉として明示していたわけですよね。文科省ではなくJSCだったのかもしれませんが。

安藤:それをECIと言っている人達もいるとは思いますし,国交省も言っているのかもしれないけれども,私自身は違うと思います。

斎藤:つまり,ECIという言葉は使っているけれども一般的ではないということですか?

布野:深尾先生,ECIについてはどうなんですか。

深尾:ECIで野城さんが携わったと言っているけれど,僕は全く関係していないです。

布野:野城グループがやっていたことをECIと言うんですか。

斎藤:そうです。野城グループが技術提案をして,これをJSCが採用したと聞いています。担当者だった与那嶺さんがいらっしゃっているので,その辺りの経緯について具体的にコメントを頂きたい。僕はECIという言葉が使われたと思っています。

与那嶺:私はJVの構成社員として基本設計の初期から最後まで携わりました。ECIが求められたのは,特に実施設計の段階で,単純に設計者が決めたものだけでは工期とコストが現実的でない,ということからです。最終的には,お金と工期を予定通りに合わせて工事を納めることがメインの目的です。その現実性を高めるために,実施設計時に早い段階で施工側の陣営を入れて検討したということです。

斎藤: ECIという言葉は使われていたんでしょう?

与那嶺:使っていました。

斎藤:使っていたということですね。これを確認しないと,具体例として議論にならない。

布野:ECIに関する契約関係はどうなっていたんですか?

安藤:ECIというのは,契約関係を表す言葉ではないと私は理解しています。早く協議に参加するということで,それにはいろいろなやり方があると思います。資料(図-3)の下部に書いてある欧米の方式は私達が森さんに頼まれて調べて作成したものです。設計施工分離方式は日本と同じですね。日本型の設計施工一貫方式は,ゼネコンが専らやるというもので,設計者もゼネコンの設計者です。欧米では発注者が施工者とデザインビルド契約をして,設計者が施工者の下請けになります。つまり,施工者に雇用された建築家と組んでデザインビルドでプロジェクトを進めるというものです。

斎藤:日本型の設計施工一貫方式はデザインビルドとは呼ばないということですか?

安藤:それを私は日本型デザインビルドといいます。“日本型”をつけることで欧米のデザインビルドと区別します。それは,日本型デザインビルドの設計者がインハウスの設計者であること以外に,適用される建物の種類と状況が全く違うということを確認するためです。

日本建築家協会JIAの分類による「設計施工一括方式」ですが,「実施設計・施工一括型」(3③)は,設計者Aは基本設計だけを行い,あとは監修をする,という方式です。要するに,設計者Aがゼネコンのデザインビルドのようなものを監修するということです。この“監修”という言葉は本来何を指しているのか,私ははっきり分かりません。例えば,中国で設計をされた方はご存知だろうと思いますが,概念設計(スキーマティックデザイン)段階の基本設計を法案設計と言っていて,現地中国の設計員と一緒に仕様書を書くことがこの段階から入ってきます。これを,「監修する」と言っているのですが,日本人建築家には何が許されているのか分からない状況です。同様に,今回の新国立のザハ氏の問題についても,ザハ氏に求められていた業務というのは本来何だったのかという疑問があります。「設計図通りできているかどうかを確認する」というようなことが報告書には書かれているのですが,最初のザハ氏のドローイングがそもそも設計だったのか,また,ザハ氏は継続してアラップArupと一緒に設計を行っていますが,これについてはどうなっているのか,という疑問があります。私自身はこの「実施設計・施工一括型」という方式が一体何なのかということは分かりません。

布野:要するに,欧米にはない方式ということですか?

安藤:契約形式のことなので,同じような内容の契約書を書けば欧米でもできます。私はどの方式がいいというつもりはなく,状況に応じて,極端に言えば,実力のある立場の人が,やり易いように進めていいと思っているんですが,責任と分担は明らかにしておく必要がある,というのが基本です。「実施設計共同型」(3②)について,私はよく理解していませんが,外部の設計者がゼネコンの設計者と一緒に設計するということでしょうか。これも日本にある方式なので,森さんが記載されたのだと思います。

斎藤:これは東京都の施設の発注方式に近いのではないですか?

安藤:なるほど。資料(図-3)では,外部の設計者について,基本設計と実施設計の設計者がA,Bという風に別になっていますが,同じということもあるわけですよね。

斎藤:そのようですね。実際,東京都の施設の場合,基本設計と実施設計が同じ設計者ですが,計画段階では,実施設計で別の設計者が入ることも想定されていたようです。けれども,それはおかしいという意見もあり,現実には別の設計者は入っていません。東京都の3つのオリンピック関連施設については,「実施設計・施工一括型」(3③)に近く,基本設計の設計者が監修的な立場をとって,最後まで関わるという形になっていますね。

布野:東京都のオリンピック施設での設計者の関わり方は,監修という形なんですか。

斎藤:監修です。共同設計ではないようです。関係者がいらっしゃればお話を伺いたいです。小野さん,いかがでしょうか。解説だけでも構わないので,差し支えのない範囲でお願いします。

小野:東京都は実施設計・施工一括型」(3③)だとしています。監修というところをアドバイザーといっている場合もありますが,基本は同じです。こちらの表にある外部の設計者 Aというのが,藤村先生のお話の中に出てきたように,最初の段階で,プロポーザルコンペで選定され,基本設計を行いました。その後,総合評価方式等の入札で実施設計および施工を行う企業が選定されました。それらを指して,前述の日経アーキテクチュアによる「組織が圧勝」という評価になっているのだと思います。

布野:斎藤先生,はっきりさせたかったのは何をデザインビルドとするか,ということでよかったですか?

斎藤:資料(図-3)にデザインビルドと記載のない設計施工一貫方式について,安藤先生が「日本型デザインビルドと名付けたい。」とされていることが理解できたので納得しました。

安藤:“日本型”という言葉をつけて,“日本型デザインビルド”とさせてください。

斎藤:分かりました。

安藤:私はこの“日本型デザインビルド”の方式は外国にはないと思います。というのは,外国の場合,基本設計というのはアーキテクトが行う仕事であって,かつ,設計責任が伴うわけです。日本型デザインビルドのような形で設計者を分けるということはないんです。

布野:コンソーシアム型というのは,ゼネコンの設計者と外部の設計者が共同して,当初の基本設計から行う等ことを言っているんですね。

斎藤:そうですね。両者が最後まで責任を持つということですね。

安藤:一蓮托生ということですね。

広田:「実施設計共同型」(3②)において,基本設計の設計者Aに対して,実施設計・監理が設計者Bという記載になっています。これは設計者Aというパターンもあるのではないでしょうか。「実施設計・施工一括型」で基本設計者Aが行う監修とは違って,基本設計の設計者Aが実施設計も行うというパターンです。

安藤:そのパターンもあるでしょうね。その違いは,プロジェクトが公か民間かによっても変わってきますよね。実際には公共建築の場合は実施設計の設計者を変えるということは難しいわけですよね。その場合は基本設計も実施設計も設計者Aと書いてもらった方が理解しやすいですよね。この記載は,第三者監理のようなことを指しているのではないでしょうか。

広田:そう思います。これの場合の設計者Bというのは設計者Aの間違えではないでしょうか。

斎藤:それが,基本設計の設計者Aに対して実施設計・監理が設計者Bということもありうると聞いています。「そんなばかな!」と感じるくらい違和感がありますが,実際にあるようです。

布野:レクチャーについての基本的な理解ができたところかと思います。時間は過ぎてしまいましたが,フロアから発言されたい方がいらっしゃいましたらお願いします。

布野 藤村さんの論点の2番目「集団設計と個人設計,どちらがよいのか」という問題についてはどうでしょう。この論点についても,歴史的に議論がなされてきています。安藤先生が最後に論点として挙げられた,「設計者とは誰なのか」ということにもつながりますね。設計者が特定できないと,例えば,建築学会賞の選定なんかは,誰に授与すればよいのか困るわけで,毎回議論になります。例えば,象設計集団が,断固として個人としての受賞を拒否したということがあります。建築設計は,集団的想像力(創造力)が基本であるという理念があり,方法論的にも,設計のプロセスから集団で設計をし,所内コンペをやって,相互批評によって選定した案に皆で協力するというようなやり方です。連合設計(市谷建築事務所)や共同建築設計事務所など事務所名に集団設計,共同設計を唱っていますよね。戦後しばらくは「共同設計」という理念は共有されていたように思います。それに対して,磯崎新さんくらいの世代が,表現者としての「個」を主張するようになった。

藤村さんは,参加型のプロジェクトにおいてものすごくエネルギーを使ってとてもいい仕事をやられているけれど,じゃあ最後にどういうものになるのか,ということについてはどう考えますか。投票を繰り返しても,いいものができるとは限らないんじゃないか,一般的によくある,ありえるようなものしかできないのではないかというような批評についてはどう答えますか。個人的には,藤村さんが実践されていることは最大限評価しますし,集団設計,集団的想像力が基本だと思っているんですけどね。集団設計か個人設計かということについては,斎藤先生は,どうお考えですか。

斎藤:プロジェクトのテーマによっても違ってくると思います。

布野:そうですね。まちづくりについては,是非,また別の機会に議論したいと思います。

藤村:最近は,まちづくりと建築が混ざってくることが多いんです。例えば,大宮の事例ですと,ドームをつくるためにまちづくりをすることになります。つまり,合意形成をしないとドームをつくることができないという時代になってきたので,さまざまなプロジェクトが混ざってきています。擦り合わせ型アーキテクチャ開発をしないとクリエイションできないという状況です。

振り返ってみると,丹下さんのチームも擦り合わせアーキテクチャだった訳です。以前だと,意見がたくさん集まってきてしまうと凡庸なものになってしまう,例えば“総評会館”のようになってしまったこともありました。しかし,段階ごとに模型を残して履歴を可視化するなどの工夫によって、そのイメージを変えて設計をしたいと思っています。

斎藤:丹下さんのチームでは,皆が共同して設計するというよりも,ひとつひとつ全くインディビジュアルに,それぞれの別の案が出てくるわけです。それを丹下さんは丹下さん流の擦り合わせの技術でいつの間にか自分の世界に神谷宏治さん達や他のメンバーを引き込んでつくっていったわけです。つまり,相当強烈なイメージを丹下さんは持っていながら,集団設計をする形をとって皆を盛り上げて,ひとつの方向へまとめていったということですので,これはすごいことだと思います。

安藤:私はアメリカの割と先端的な,BIMを使ったプロジェクトをいろいろと見たんですけれども,藤村さんの言うように,彼らは必ず大部屋を組んでいて,総合同意書Integrated

form of Agreementという方式を使っていました。アジャイルな組織,プロセスというのは,身近で起こっているのかなという実感はあります。

布野:藤村さん自身は,集団設計か個人設計かという問題提起に対しては,アジャイルな方がいいんだということですね。

藤村:はい、そういうことです。アジャイル派です。

和田:新国立競技場のような難しい設計の時に,造船会社や製鉄会社などのいろんなところへ設計者が質問をして,例えば「どれくらいの大きさの板を,どれくらい薄くても平らにできますか?」とか聞くわけです。そこで,そのような技術のある会社が日本に数社しかなければ,設計者はそれぞれの会社に「御社が受注したらどういう方法でつくりますか?」というようなことを聞きますよね。それがECIだと決められていなくても,施工者が決まった後に発注することになるのは,設計者がヒアリングをしていた会社だということは自然に起こりますよね。例えば,技術を持っている会社が100社や1000社あれば,設計者が数社にヒアリングをしていても,施工会社は新しい良いアイデアで安くつくることのできる会社を別に選ぶことができますが,新国立程の大規模なものになると対応できる会社が極端に少ないので,事前に相談していた会社に発注することになってしまいます。そういった場合には,コストを下げることが難しいということが起こります。つまり,私自身はキールアーチを悪者だと思っていませんが,例えばキールアーチを製造できる会社が日本に4社しかなく,その4社が分担して製造することになるとすると,施工会社を入札で決めて,価格を抑えようとしても,技術のある会社は限られているので難しいものがあるのではないか,ということです。それでこういった場合には,どういう仕組みでプロジェクトを進めればよかったのかというのはかなり難しい問題です。

布野:民間の市場ベースの話とは違いますが,これは“レント”に関する問題ですよね?公共建築が対象であっても,ある特定の能力をもったところに高度な知恵や技術が,独占されていくわけですよね。

和田:例えば,上海,ソウル,釜山でつくって持ってくることが可能な,軽いものなら競争も生まれるが,日本の技術が高いこともあり,そうはならないのが現状です。

布野:大谷幸夫先生が常々おっしゃっていたことは,公共建築の設計を請け負ったら,そこで得た技術などは全てオープンにしなければいけない,その経験は広く建築界で共有されなければならない,ということです。

安藤:ひとつの方法として,ゼネコンに一任するということではなくて,設計段階で,基幹的な技術を設計者・エンジニアつまり発注者サイドが指定すればよかったのではないでしょうか。そうすると,その部分の建設費については,コスト+フィーで算出されるわけです。

布野:具体的にはどういうやり方をするわけですか?

安藤:例えば,「この部分は絶対に必要なので,発注者サイドが直接コントロールしますよ」という風に決めておく訳です。

布野:技術の特許を持っているとか,優秀なサブコンを指定するということですか?仕様を指定するということですか?

安藤:仕様を指定するということです。特記指定Nominated

Subcontractedとか呼ばれているようです。

布野:一方で,それだけの能力を持った建築家や技術者,職人が少なくなっているとか,建築家の力が弱くなって決められないということが問題になる可能性もありますよね?

斎藤:そういう議論も以前やったような気がしますね。与那嶺さん,どうしていくべきなのでしょうか?

与那嶺:事実としては,当然,発注者側も設計者もコストを算出しなければならなくなる,ということです。また,コンペを行う際も金額を決めておく必要があるということです。けれども,それとは別の議論で,考えうるリスクを想定するということをしていくと,難しいプロジェクトであるほど,算定からのずれが大きくなります。要するに,われわれとしては,きちんとプロセスを踏んで詳細を詰めておくことが必要になります。想定以外のファクターが入ることによって前述のずれが出てきますが,設計者がそこをコントロールすることはできないので,難しい問題になっていると思います。

斎藤:新国立競技場のプロジェクトでは,JSCに対してそういう提案をする余地はなかった?

与那嶺:設計者側としてはいろいろなやり方の提案は出していました。私もその全ての場にいた訳ではないですが,やはり最終的にはリーダーがどういう決定をするかにかかってくるのだと思います。

斎藤:コストコントロールに関しては,先ほど安藤さんが言われたような方法が最も有効ですよね?

与那嶺:通常の建物でも,ある特殊なものがあれば,業者指定というやり方もあると思います。

斎藤:あるいは,もっと外国のものを取り入れるような,グローバルなことを考えてもよいのではないでしょうか。例えば,関西国際空港などの例ではかなり外国の技術を使っていましたよね?

和田:そうですね。イギリスから取り入れたりしていたようです。

斎藤:そういうグローバルな方法をとらないと,コストはなかなか下がらないのではないでしょうか。安藤先生,どう思われますか?

安藤:私は,評価委員会の報告書を見る限りにおいて,当時,予算の総覧とか上限というような情報がなかったこと,また,いろいろな解釈をされていたという状況が,設計者や技術支援者にとって難しかったのだと思います。例えば,予算の上限を2100億円に設定し,そこからコストダウンした分については,双方で折半するという条件にしておけば,コスト+Feeというやり方にしても別のやり方にしても可能だったのではないかと思います。しかし実際は,発注者側で建築とは異なる次元の議論がなされていたということが,コスト面で決着がつかなかったということの大きな要因だったのではないかと思います。これは私の想像ですが,(前回1964年の)東京オリンピック時は,今より成長している時代だったので,政治的な決着というものが楽観視されていた部分があったのではないでしょうか。

布野:安藤先生はたくさん論点を挙げて頂いたのでその全てはカバーできませんが,2番目に挙げられた,“リスクの管理をどうするのか”というのがひとつのポイントですよね?

安藤:そうですね。

布野:そのポイントについて,今の日本においてはどのような形が考えられますか?

安藤:リスクを発注者がとるのか,受注者がとるのかという方法にはいろいろなやり方がありますが,そのやり方,すなわち社会システムをデザインすることがポイントだと思います。その基本となるいろいろな形そのものができていないのが問題だと思います。もうひとつ疑問に思っていることがあるんですけれども,東北大震災以後,CM方式のプロジェクトをDBで実施するということ方針が出されていますよね。日本のCMというのは,もともと,発注者,つまり自治体に経験と能力がないのでCMを起用するとされてきました。けれども,約款の内容を見てみるとCM(ピュアCM)においては,発注者側が最も大きな責任・リスクをとるということが記載されています。だとすると,能力がないものにCMを当てても実際はリスクをとることが出来ませんから,矛盾が生じる訳です。そのCMにDBが組み合わされるという,さらに不思議なことが起こってきています。ですから,リスクと責任について,日本社会は理解が薄く行き届いていない,誤解が多い状況になっていると感じることが多いです。

布野:東北大震災後にずいぶん議論をした記憶がありますね。リスクは保険で担保するしかない,しかし十分な理解が進んでいないのが実情ですね。新国立競技場のようなプロジェクトで予算超過のようなことが起こった場合,どういう対処がされることになるのでしょうか。地方自治体のコンペにずっと携わってきた中で何度か似たような経験をしたのですが,自治体の首長の“NO”のひとことで,決定システムを全て壊されるということは結構ありますよね。選挙による首長の交代で,決定していた設計者や設計案が白紙にされるというようなことは地方ではしばしば起こってきました。今度のように,トップの一声でプロジェクトが白紙に戻されるという事態は,大きな打撃で影響は大きいと思います。

地方の20,30億円規模のプロジェクトにおいては,現在でも“組織事務所の圧勝”という状況では必ずしもないんですよ。美術館,図書館などの公共建築については組織事務所にもあまり経験がなく,スターアーキテクトのような設計事務所の方にむしろより経験があって,コンペに勝っていくということが地方ではまだあります。この間,東北大震災以後の資材と人件費の高騰する中で,新国立競技場の問題と並行して起こっていたんですが,事業費が予算オーバーしたために議会承認が得られず,設計変更に大変な思いをしたということがありました。ゼネコンが応札してくれなければ,設計者だけではいかんともしがたい事態は確かに一般化しつつあると思います。

斎藤:入札不調ということですか?

布野:この間,入札不調だった例はかなりあるんじゃないでしょうか。設計者選定について様々な仕掛けをされてきた群馬県の新井久敏さんが来られているのでお話を伺えればと思いますが,いかがでしょうか?

新井:地方公共団体について,一般的な地方の実情としては,リスクや責任というものについて,考えたこともないという状況だと思います。そういう状況ですので,国交省が“デザインビルドを進める”という指針を出したので,“じゃあデザインビルドでやろう”と言っているという程度の感覚なのだと思います。ですので,発注者サイドに認識不足があるのだと思います。

布野:新井さんはPFIはやられたことがありますか?

新井:PFIは,経験はありません。従来通りの方式のプロジェクトにおいて,公平,公正,紅海で設計者を選ぶということをやってきました。

布野:安藤先生,今後の日本はこういう方式に向かっていく,というところを確認させてください。

安藤:私は,コンソーシアム型というのもいいと思います。しかし,そこには一蓮托生で無限の責任が出てくる訳ですから,建築家としても何かしらのセーフティネットを設けておくべきではないでしょうか。

布野:そうですね。この考えについて,斎藤先生のご経験から何かご意見があればお願いします。例えば僕の知っている例ですと,「あの設計者にはもう二度と依頼するな。」というペナルティを与えるといったことはしばしば聞きます。

斎藤:例えば,メンテナンス上の問題ですか?

布野:そう,主にメンテナンスの問題です。

斎藤:そういった場合には,施工を担当したゼネコンがコストを負担することになるんですか?

布野:そうですね,カバーすることになります。

斎藤:いずれにしても,設計も含めて,そのプロジェクトの全責任はコンソーシアムを組んだメンバーが持つということなんですね。これについては今のところ,大きな問題は起こっていないですし,成功事例として20数例実現しているということは,大きな成果だと思います。

布野:そうですか。コンソーシアム型がいいというご意見ですか?

斎藤:全てのプロジェクトに対してそうなのではなく,あくまでドーム建築のような特殊なプロジェクトに関してはそうだと思います。

安藤:それは優秀な方々によるコンソーシアムということですね?

斎藤:優秀な,という言葉が適切かどうかは分かりません。スムーズにいかない場合,最初は設計事務所とゼネコンを組み合わせていくけれども,途中から次第に地方自治体によるコントロールが怪しくなってきて,例えば,コンペをやっても評価をきちんと公表しなかったり,誰が審査員か分からなくなったりというような事件が起こってくる訳です。そうすると最後には,コンソーシアムであってもドーム建築であっても,設計事務所だけに任せる,というような危ない状況をなんどか乗り越えたということも実際にありました。ですので,優秀なという言葉に関して言えば,何をもって優秀とするのかは非常に難しいです。設計事務所だけに任せた場合も,ゼネコンが優秀でないとも言えないですし。

安藤:発注者の立場からすると,デザインビルダーに責任を持ってもらった方が後々楽だ,と言えます。

斎藤:デザインビルダーという言葉が出てくると,どこの分類のことを言っているのか,また分からなくなってきます。

安藤:コンソーシアム型における設計者・ゼネコンの両者のことを言っています。コンソーシアム型は設計施工一括方式なんです。けれども,コンソーシアム型で設計者と施工者が一蓮托生だといっても,何か問題があって設計者の方に落ち度があったときに,設計者を訴えても何も返ってこないというリスクを発注者は感じています。

広田:そういった場合にCMが入るということはあるのでしょうか?

斎藤:あり得るでしょうね。

安藤:請負関係においては,CMCといって,コントラクターがCMをやる場合もありますが,これはデザインビルドにかなり近いです。

斎藤:現状,コンソーシアム的なことはほとんどないようですよ。

布野:斎藤先生はそのことを一番言いたかったんですよね。

斎藤:隈さんが「今回初めて設計施工一括方式をやるんだ。」というようなことを言っていたけれども,実はそうではなくて,かつてもありましたよ,ということを一番申し上げたい訳です。

安藤:なぜ,コンソーシアム型をもとにして,建築家あるいは建築士は自分に最も都合のいい制度を,提案して実行させようとしないのかという疑問があります。

布野:一つの要因としては,アーキテクト理念にしばられすぎていることがあるんじゃないかと思います。建築家の実力の問題もありますし,理念が邪魔をしているということもあるんじゃないか,ということです。

斎藤:JIAはどの方式を推しているのですか?

布野:基本は,設計施工分離方式ではないでしょうか。公共建築については,やはりそうだと思います。しかし,大きな規模の建築や特殊な建築になると,対応できない場合がある。

斎藤:そうですね。例えば病院建築等は難しいですよね。

布野:スターアーキテクトの事務所の場合,コンペ要員に入所1,2年の所員を当てて,コンペに勝つとその所員に現場担当させるということがあります。メンバーの実力と組織編成をきちんと考えないと武器をもたない建築家は滅びざるを得ないのではないでしょうか。

斎藤:一方,アーキテクトなり設計事務所が,デザインビルドのうまい組み合わせによって,これまでできなかったようなプロジェクトもできる社会になっているという意見もありますね。

布野:そうですね。だいたいは経験を積み重ねることでネットワークをつくり,ステップを上げていくわけです。最後に,深尾先生がお見えですので,何かコメント頂けますか。

深尾:今日は全くノーコメントでいこうと思っていたのですが,森さんの文章が取り上げられていますので,こちらについてコメントさせていただきます。「ただし,設計施工分離原則の趣旨規定は残る。この変更により公共土木事業から,設計施工一括方式の試行に向けた検討が始まった。」と書かれていますが,これがすごく重要だと思います。国がこのような制度を考えるときには,土木から始まるんです。土木は最も設計と施工が分離していて,設計は官(公共)がやるという仕組みだったものが,技術的にできなくなった。そこで設計施工一括方式をやっていったのですが,こういう動きが始まると「建築もやれ」という圧力がかかります。それだけではなくて,現在公共工事の発注はほとんど総合評価方式になっているのですが,総合評価方式も土木が始めて,「土木がやっているのだから建築もやりなさい」という風に押し付けられたものです。そういう流れの中で,どういう仕組みがいいのかを官庁営繕などが一生懸命考えて,中途半端かもしれないけれども現在の総合評価方式ができたわけです。

布野:建築は,土木とはずいぶん違いますよね。土木は人工数や数量の算定をすれば,比較的簡単にコストの計算もできる。

深尾:しかし,仕組みとしては,建築は土木の流れに対応することを求められてきたということがあるわけです。

布野:今度の新国立競技場の再選定の評価での点数方式というのもその流れから来たものかもしれませんね。

深尾:それはまた別ではないでしょうか(笑)。

布野:やはり同じ流れの一貫だと僕は思います。(笑)

安藤:土木においては,CMとデザインビルドの組み合わせというのは納得します。パッケージをデザインビルドで行って,全体のコントロールはCMでやるということです。けれども,建築でそれをやるのはやはりおかしいと思います。

深尾:それにしても,土木に圧力をかけられると建築でも同じことをやらなければいけないような仕組みが日本にもあるということですよね。

布野:もちろんあります。僕は滋賀県で10年間入札監視委員会の委員をしましたが,常に基準は,土木工事なんですね。しかし,日本の建築設計と生産をめぐっては,その新たな仕組みを積極的に提案していく,そんな状況にあるということをかなり具体的に理解することができました。

広田:時間になりました。冒頭で申し上げました通り,引き続き“建築の設計と生産”というテーマで話題提供をしていきたいと思います。次回以降の詳細については追ってご案内させて頂きます。本日のディスカッション続きは,準備しております料理を召し上がりながら進めて頂ければと思います。本日はご参加いただき,ありがとうございました。

(原稿整理 長谷部勉:文責 布野修司)

[1] 第5回フォーラム 「大規模な空間構造の計画と技術‐新国立競技場をめぐる多様な視点」コーディネーター:斎藤公男(日本大学名誉教授)。パネリスト:今村創平(千葉工業大学,建築家),小澤雄樹(芝浦工業大学,構造家),多田脩二(千葉工業大学,構造家),廣石秀造(日本大学),福島加津也(東京都市大学,建築家)。日時:2014年12月8日 18:00 – 20:00。

第9回フォーラム「大屋根が動く,ということ」コーディネーター:斎藤公雄(日本大学名誉教授)。パネリスト:斎藤公男(日本大学名誉教授),与那嶺仁志(Arup)。日時:2015年8月27日 18:00 – 20:00。

[3] 新国立競技場整備計画経緯検証委員会

検証報告書,平成27年9月24日。検証内容:当初工事費が1300億円と設定された経緯,ザハ・ハディド案が選定された経緯,平成25年12月提示の縮減額が1625億円となった経緯,工事費が1625億円を超え2520億円となった経緯,整備計画の見直しをすべきだったタイミング,文部科学省・JSCの役割分担とその責任体制