槇文彦・鈴木恂・山本理顕・布野修司 SDレビューを振り返って,SD,鹿島出版会,198312

このブログを検索

2025年9月9日火曜日

2025年7月4日金曜日

「安土城・摠見寺」再建・学生競技設計公開審査会,審査委員長:加藤耕文,審査員:渡辺豊和,浅川滋雄,中谷礼仁,近藤治,山本泰宏,安土城城郭研究所,2008年11月22日

「安土城・摠見寺」再建・学生競技設計公開審査会,審査委員長:加藤耕文,審査員:渡辺豊和,浅川滋雄,中谷礼仁,近藤治,山本泰宏,安土城城郭研究所,2008年11月22日

「安土城・總見寺」再建・学生競技設計(コンペティション)

募集要項

希代の革命家・織田信長が創建し、江戸時代にそのほとんどが焼失してしまった總見寺。150余年の時を経て、あなたの構想によって、同寺、本堂を蘇らせてみませんか?「總見寺再建計画委員会(仮)」では、あなたの豊かな発想が折り込まれた總見寺本堂再建案を募集いたします。

主 催 總見寺再建計画委員会(仮)

協 力 滋賀県立大学環境科学部環境建築デザイン学科

滋賀県立大学大学院近江環人地域再生学座

■協 賛 安土町、○○○○、○○○○

背景

總見寺は滋賀県蒲生郡安土町安土山にある臨済宗妙心寺派の寺院です。天正年間に安土城築城に伴って、織田信長によって建立されました。開山は、織田一族の犬山城主織田信安の三男で禅僧の剛可正仲とされています。同寺院は織田信長が近隣の社寺から多くの建物を移築し、建立したと伝えられています。

江戸時代の寺領は227石5斗余りで、18世紀末には本堂、三重塔、仁王門、書院、方丈など22棟の建物があったことが確認されています。しかしながら、安政元年(1854年)主要な建物のほとんどを焼失してしまい、焼失を免れた三重塔と仁王門を除き、本堂も礎石を残すのみとなってしまいました。その後、伝徳川家康邸跡を仮本堂とし、現在に至っています。

總見寺・現住職・加藤弘文師は、150余年前に焼失してしまったこの總見寺を再建したいという思いを暖めておられます。実現に向けては、文化庁の指導、財源など多くの問題がありますが、まず、案が必要になります。「信長公ならこんな空間を構想・実現したに違いない、という発見的・魅力的な再建案はできないか」、「若い学生たちの自由な発想に期待したい」というのがこの競技設計(コンペティション)の出発点にあります。

總見寺本堂再建計画の条件

□ A.復元を基本とします。

□ B.すなわち、總見寺本堂は旧位置(現在本堂礎石が残る場所)に再建するものとします。

□ また、

□ C.總見寺本堂は木造にて再建します。

□ D.外観に関しては絵図等を参照し、蓋然性のあるものとします。

□ しかし、

□ E.内部のディテールなどについては厳密な考証を必ずしも問いません。

共通参考資料

・特別史跡安土城跡発掘調査報告6-旧總見寺境内地及び周辺地の調査-(滋賀県教育委員会 平成8年3月)

・安土町の社寺建築、安土町教育委員会、2004年3月

*その他関連資料「信長公記」など)の収集、読解は各自が行うこととします。

1 応募資格

a.原則として、建築を学ぶ学生を主体とするチームを応募主体とします。

b.応募チームは、大学の指導教官、建築家、大工棟梁など専門家の指導を得ることを可とします。その場合、応募登録の際に協力・指導者あるいは顧問として、その名前を登録してください。

2 スケジュール

2008年 2月 1日 コンペティション告示:作品募集:登録受け付け開始:

◆参加登録受付:事務局

2008年 3月31日 14:00~ 現地説明会:於:總見寺本堂跡地(雨天決行)

◆現地調査(總見寺境内、安土城跡、ヒアリングなど):受付でコンペ参加チームであることを申し出ることによって敷地への出入りは無料として頂きます(但し、その場合は応募することが条件となります)。

◆質疑応答:随時:事務局

2008年6月30日 登録締切

2008年10月30日 応募締切 (必着)

2008年11月中旬 公開審査会:

◆日時、場所は登録者数決定後速やかに検定します。

3 提出物

A 總見寺再建全体計画

・ 總見寺境内全体平面図 縮尺1/300

B 本堂再建案

・ 本堂平面図 縮尺1/100

・ 本堂天井伏図 縮尺1/100

・ 本堂断面図(2面以上)縮尺1/100

・ 本堂立面図(2面以上)縮尺1/100

・ 架構概念図(縮尺適宜)

◆以上A.B.の内容をまとめたものをA1一枚(横使い)にレイアウトしてください。

C 總見寺本堂の再建主旨等

◆どういう主旨で再建計画を構想したか、また、どのような方法で、その構想を具体化したかを記してください。必要なら図やイラストも添えて、A2一枚(縦使い)にまとめてください。

D 總見寺本堂の模型(縮尺1/50)

◆外観だけでなく、内観もわかるものとしてください。

E 總見寺境内の模型(縮尺1/100)

4 審査

審査は以下の審査委員会によって、公開で行う。

審査委員長 加藤弘文(總見寺住職)

審査委員 渡辺豊和(建築家)

山本泰宏(總見寺執事・建築家)

布野修司(滋賀県立大学)

浅川滋男(鳥取環境大学)

中谷礼仁(早稲田大学)

(安土町長)

(安土城郭研究所)

□ ◆原則として、最優秀賞1点、優秀賞1点を選出する。

□ ◆作品応募者には審査時に本堂再建案の概要等をその場にてプレゼンしていただきます。

5 賞金

□ 最優秀賞 60万円

□ 優秀賞 20万円

□ 佳作:若干点 総額20万円

6 事務局・問い合せ先

總見寺再建計画委員会(仮)事務局 事務局長

布野修司

滋賀県立大学大学院環境科学研究科・環境計画学専攻・教授

環境科学部・環境計画学科・環境建築デザイン学科

滋賀県彦根市八坂町2500 〒522-8533

tel= +81-(0)749-28-8200(代表)0749-28-8272(研究室)

「安土城・總見寺再建計画 学生競技設計(コンペティション)」への参加のお願い

経緯と趣旨

總見寺は滋賀県蒲生郡安土町安土山にある臨済宗妙心寺派の寺院です。天正年間に安土城築城に伴って、織田信長によって建立されました。開山は、織田一族の犬山城主織田信安の三男で禅僧の剛可正仲とされています。

同寺院は織田信長が近隣の社寺から多くの建物を移築し、建立したと伝えられています。

江戸時代の寺領は227石5斗余りで、18世紀末には本堂、三重塔、仁王門、書院、方丈など22棟の建物があったことが確認されています。しかしながら、安政元年(1854年)主要な建物のほとんどを焼失してしまい、焼失を免れた三重塔と仁王門を除き、本堂も礎石を残すのみとなってしまいました。その後、伝徳川家康邸跡を仮本堂とし、現在に至っています。

總見寺・現住職・加藤弘文師は、150余年前に焼失してしまったこの總見寺を再建したいという思いを暖めておられます。実現に向けては、文化庁の指導、財源など多くの問題がありますが、まず、案が必要になります。「信長公ならこんな空間を構想・実現したに違いない、という発見的・魅力的な再建案はできないか」、「若い学生たちの自由な発想に期待したい、協力願えないか」、という相談が布野にありました。近くに居てたまたま出会い、同郷である、といった不思議な偶然の縁です。若干の賞金も用意して頂けるということです。

復元を考えると、慎重な調査が必要になりますが、まずは構想をまとめあげるためのコンペを企画したいと思います。是非、参加願えればと思います。

布野修司

滋賀県立大学大学院環境科学研究科・環境計画学専攻

環境科学部・環境計画学科・環境建築デザイン専攻

滋賀県彦根市八坂町2500 〒522-8533

tel= +81-(0)749-28-8200(代表)0749-28-8272(研究室)

参加要請大学

滋賀県立大学環境建築デザイン学科(松岡・陶器・高柳・高田・冨島)

滋賀県立大学生活デザイン学科(山根周)

京都造形大学(横内敏人)

京都工業繊維大学(松隈洋・日向進)

鳥取環境大学(浅川滋雄)

早稲田大学(中谷礼仁) 他

2025年5月22日木曜日

2025年3月21日金曜日

2024年12月28日土曜日

第69回 日本大学全国高等学校建築設計提案 審査員長 課題主旨 視点、日本大学、20221015

第69回 日本大学全国高等学校建築設計提案

『集まって住むかたち Covid-19以後』

■課題主旨

Covid-19は、私たちの住まい、街、都市、国土そして世界のあり方について、実に大きな課題を突きつけているように思われます。ウイルスは、われわれホモ・サピエンスの100万倍のスピードで進化すると言います。疾病の世界史を振りかえっても、われわれとウイルスとの遺伝子レヴェルの戦いと共存は繰り返されていくと考えられます。

Covid-19以後、身近な居住環境はどう変わっていくのでしょうか。第1に、在宅、オンラインによるコミュニケーションのウエイトは確実に大きくなっています。新たに体を動かしたり、リラックスする空間が必要になるかもしれません。第2に、家庭内感染に対して、住居内の分離と結合を見直す必要があります。第3に、単身者、障害者、エッセンシャルワーカーなど、家族を超えて近隣、地域社会のサポートも必要になるでしょう。・・・・

日本の限られた現実的条件を前提として、Covid-19以後の新しい「集まって住む形」を求めたいと思います。

■視点

家族のあり方は多様化し、流動化しつつあります。核家族を想定したnLDK住宅は、その多様化の流れに対応していません。最新の国勢調査(2015年)によれば、夫婦のみが1072万世帯(20.1%)、単独世帯が1842万世帯(34.5%)にのぼります。夫婦と子供という本来の核家族は1429万世帯(26.8%)にすぎません、片親と子供世帯が475万世帯(8.9%)あります。一方で1000万戸もの空き家が出現しています。Covid-19を契機としなくても、新たに集まって住むかたちが必要とされる切実な背景があります。多世代が、多様な家族が集まって住む、そういう集住モデルを期待したいと思います。

総評【集まって住むかたちーCovid-19以後】

建築を学び始めて半世紀になります。この間、国公私立5大学で設計教育に携わり、20を超える実施建築設計競技(コンペ)の審査にも関わってきました。各種、建築賞、景観賞、学生コンペを加えれば相当の数に上りますが、建築を学び始めたばかりの高校生のコンペの審査は初めてです。今回の審査に関わらせていただいて思い出したのは、建築を学び出したばかりの初々しい気持ちです。

まず驚いたのは、レヴェルの高さです。大学の設計製図や設計演習の作品と比べても遜色ありません。応募105作品は多様であり、プレゼンテーションには巧拙があります。しかし、それぞれに真摯な活き活きした提案があり、強く訴えかけるものがありました。建築の世界にどっぷりつかっていると、建築することの楽しさ、建築の豊かさをついつい忘れて、建設費、技術的可能性などの現実的諸条件、時代の建築ファッションに囚われてしまうのですが、建築のもっている可能性、建築の原点をあらためて感じさせてくれる実に楽しい審査会でした。優秀賞に選定した「空き家を利用した本でつながるシェアハウスーモノ・ヒト・コトをつなげる家―」(68)は、応募者は全く建築的なトレーニングを受けていないということですが、実に豊かな溢れるような建築提案を含んでいます。

「集まって住むかたち」というテーマ自体は、住居の集合としての街を考える極めて普遍的な問いだと思います。世界には多様な「集まって住むかたち」、多様な町があります。しかし、この間世界中を襲ったCovid-19は、「集まって住むかたち」に大きなインパクトを与えるのではないか、これまでにない新たな「かたち」が必要とされるのではないかというのが「課題主旨」です。加えて、空き家が1000万戸にもなろうとする、日本の深刻な状況があります。少子高齢化に日本の住居形態が対応していないことは致命的だと思われます。これが「視点」です。

この問いかけに対する若い感性による提案には教えられることが少なくありませんでした。「職人佳境 一人ぼっちの神様、みんなで囲もう計画」(63)は、神社が「空き家化」し、一方で、外国人労働者増えてきた地域における集まって住むかたちの提案です。賞には選定されませんでしたけれども「みらい食堂」(57)は、子ども食堂を地域の核にしようという提案です。「job apartment

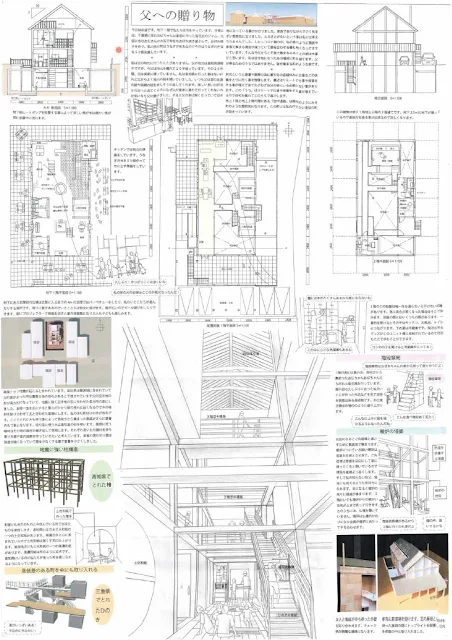

house―団地コミュニティを創造するサードジョブー」(70)は、コワーキング・スペースや工房、店舗などを新たに組み込む既存の団地に新たなコミュニティを創生しようという提案です。「集えトレーラーハウスー暮らしをシェアするトレーラーハウスの家-」(69)は、日本でもトレーラーハウスを集合させるホテルなどが実現しつつありますが、自由に移動しながら、オフグリッドでテレワークする住居のあり方として、近い将来もっと増えるんじゃないでしょうか。「青テント→青屋根」(93)も、テントや簡易な小屋建ての住居が自由に集おうという提案です。最優秀賞作品「継ぐ」(64)もそうですが、「ひだまり、猫だまりの家。猫に近づくシェアハウス」(17)、「父への贈り物」(1)のように、そのまま実現できるのではないかと思える作品もありました。審査員長特別賞ということで「福を気配りできる住まい」(13)を選ばせて頂きましたが、流れるような空間のつながりに、もうひとつの「集まって住むかたち」の可能性があるのではないかと思いました。

105もの多様な提案をみていくと、建築という分野が実にひろいということをあらためて確認できます。建築は社会のすべてに関わっているわけで、逆に言えば、住居が誰にも身近であるように、すべての人は建築に関わるということです。今回寄せられた提案が、やがて実現していく社会を夢見たいと思いながら、皆さんに期待したいと思います。

(審査員長 布野修司)

2024年8月20日火曜日

審査後のモニタリングも必要,『日刊建設通信新聞』,20060720

◆中小事務所や若手の参加機会を確保すべき

◆審査後のモニタリングも必要

国のプロジェクトについては、PFI方式を採用して、総合評価一般競争入札で事業者を決定する事例が、一般化しつつある。事業を長期間民間に委託できることや、説明責任を果たしやすいことなど、PFIとは発注者にとっても好都合な事業手法であり、こうしたことから地方自治体でも急速に広まっている。

PFIの課題をあげるなら、まずは地域の中小設計事務所にとっては参入しにくいスキームだということ。中小事業者でもPFIに参加できるファイナンスの仕組みを整えることが求められている。

また総合評価一般競争では技術評価で差がつかず、価格の安い者が落札するという結果に落ち着いてしまいがちだ。実験的なプロジェクトは敬遠され、提案も平均化されたものになってしまう。これまでPFI方式の導入対象となった施設も、民間の知恵を生かすといいながら、用途上民間のアイデアを採り入れにくい施設が多い。これでは思い切った評価ができないし、評価に差をつけることができない。

一方でコンペやプロポーザルであれば、良いものをひとつだけ選べばよい。大型施設であるとか、地域で類を見ないようなものについては国際コンペなど、アイデアを地域外から集めたらいい。だが小学校の校舎であるとか、比較的小規模な建築については、地域の中小設計事務所や若い建築家のために、受注できる機会を確保すべきだろう。

富弘美術館(群馬県東村)のように住民参加型の設計者選定が進められた事例もあるが、このような場合、技術提案をきちんと評価できる審査委員の存在が重要となる。その意味で、結局鍵を握るのは審査委員のそのものかもしれない。少なくとも建設が完了するまで審査委員はプロジェクトを見届けるとか、完成後に継続してモニタリングするシステムなども必要になるだろう。

2024年8月6日火曜日

2024年7月17日水曜日

「タウンアーキテクト」が選定方法を決め,審査すればよい, 建築ジャーナルNo.1104,200606

04 審査員の問題

「タウンアーキテクト」が選定方法を決め、審査すればよい

インタビュー・布野修司|滋賀県立大学大学院環境学科教授

コンペの審査員の多くは建築家だ。審査は建築の専門家でなければ不可能だが、選定案が市民に受け入れられない場合もある。その場合の責任もとれない。これらの問題を解決するには、コンペの改善にとどまらない、まちと建築家とのかかわりを根本的に変えるシステムが必要だ。

本文178

コンペの大きな問題の一つは、やはり「審査員」でしょう。審査員は、自分の見識の全てをかけて選定に望むはずです。しかし、その案が必ずしも利用者である住民に受け入れられる訳ではありません。また竣工後、使い勝手が悪く、メンテナンス費用が多くかかることがあります。その時、改修の責任を負うのは発注者の自治体です。審査員に「何でこんなものを選んだのか」と問いつめても、彼らは知らんぷりをせざるを得ない。選定後の責任を負いませんし、それに伴う費用も支払われていないからです。

さらに審査員は、自治体と提案者である建築家との調整役も担っていません。一方で建築家はコンペで選定された自分の案を絶対視し、設計変更に応じない傾向があります。その時、調整者の不在で、トラブルとなるケースが多々あります。

これらの問題を解消するために、私は、審査後に審査員をそのまま「建設検討委員会」に移行すべきだと主張しています。設計変更の調整をし、一方で選定時の案の趣旨を守っているかをチェックするなど、少なくとも竣工までは見守るべきです。しかしこうした委員会はあまり実現していません。

近年のコンペを見ていると、審査員の顔ぶれに対して、「露骨だな」と思うことがあります。同じ建築家同士が、ときに審査員となり、ときに受賞者となります。まるでコンペが仕事を取り合う互助会システムのようにさえ見えてしまいます。これでは審査員に対する社会的な信用は得られにくのではないでしょうか。では、私のような利害関係のない大学教授など学識経験者が務めればいいかというと、必ず公平な判断ができるわけではない。教え子の建築家を優先して選定する可能性もあるからです。

コンペは「公開が基本」

私は、公共建築でのコンペにおいて、「公開が基本」だと考えています。10年程前、島根県を中心に実施された公開ヒヤリング方式コンペの審査員を務めたとき、それを実感しました。かかわったのは、「加茂町文化センター(ラメール)」(設計:渡辺豊和)、「悠邑ふるさと会館」(設計:新居千秋)、「メティオプラザ」(設計:高松伸)などです。当時はまだ公開審査が珍しく、これらのコンペは話題となりました。

審査では、審査員も選定される建築家たちも同じ壇上に上がります。そこでの質疑応答は、会場の市民にすべてオープンにされます。だから、ライバルである建築家同士は、いい加減なことを発言できません。ここでは、従来のコンペが行っている密室に建築家を呼び込んで決定する際の不透明さがないのです。

しかしこうした公開ヒヤリング型はもちろん、公開コンペ自体が減少しているのが実状です。コストや労力の負担が大きさに、自治体は尻込みしてしまうのでしょう。

プロのコーディネーターが必要

今後、公共建築のつくられ方は、二極化していくでしょう。一つの方向は、PFIです。自治体としてはPFI事業者がつくるSPC(特別目的会社)に全部ゆだねる方が楽なわけです。ただし、これは文化性の高い建築はつくり得ません。

もう一つは、ワークショップ形式といった住民参加型のものですが、その実施はとても難しい。最近、話題となった群馬県・邑楽町新庁舎の住民参加型コンペでは、山本理顕氏の案が選定されました。しかし町長か変わった途端に廃案となりました。地方政治の渦中に巻き込まれたわけです。住民参加型は良い方法ですが、自治体、審査員、建築家、住民などの関係が不明瞭なまま実施されるので、頓挫する可能性も高いのです。この手法には、プロフェッショナルなコーディネーターが必要です。それは住民の多様な意見をまとめ、決定する存在です。

ところで、コンペに限りませんが、住民の意見を統一し、質の高い建築がつくりやすいまちの規模があるようです。人口で1~3万人、「市」とならない程度がいい。そこの首長が見識を持った建築家であれば、なおよい。役所の職員も意欲を持ち、何か面白いことをしたいという機運が生まれやすいでしょう。

タウンアーキテクトの可能性

以前から私は、先に言ったコーディネーターに代わる「タウンアーキテクト」制を提唱しています。直訳すれば「まちの建築家」ですが、「まちづくりを担う建築の専門家」を意味します。必ずしも建築家である必要はありません。欧米では副市長として建築市長を置くことに近いのかもしれない。

この「タウンアーキテクト」の発想の原型には、「建築主事」があります。たが、彼らは基本的には建築確認業務に従事する法の取締役にすぎない。「建築主事」が不得意なデザイン指導に関して、地域の建築家が手伝う形では、「建築コミッショナー」制が試みられています。「熊本アートポリス」「クリエイティプ・タウン岡山」などで実施されています。ただし、これらも限られた公共建築の設計者選定の仕組みにすぎません。むしろ「タウンアーキテクト」に近いのは、「都市計画審査会」「建築審議会」「景観審議会」といった審議会です。しかし、審議会システムが単に形式的な手続き機関に堕落する可能性が常にあります。

そこで私のイメージする「タウンアーキテクト」ですが、一定の権限と報酬を与えられ、まちづくりの視点から建築を計画します。首長の任期とは関係なく、仕事を継続できる。一人ではなくとも委員会制にして順繰りに担当させてもいい。またその選び方は、公募か、首長が指名してもよい。

そして個々の建築の設計者選定法はこの「タウンアーキテクト」に判断させるのです。ある時はコンペ、ある時はPFI、随意契約と、規模や内容、経済状況を検討して、適切な方法を選択します。そしてコンペの場合なら、審査員を務め、案の選定後の施工、竣工後と、トータルな過程で意見を出し、責任を持ち続けます。変なものをつくれば、市民によってリコールされていい。また中立的であるため、その人が建築家である場合は、任期中は対象のまちの建築設計業務を禁じます。

かつてこのシステムを確立しようと奔走しましたが、既成の制度や権益に抵触するのか建築団体から抗議を受け、つぶされました。そこで、独自に試みているのが「京都コミュニティ・デザインリーグ」です。京都を拠点に置く大学・専門学校などの建築言系・デザイン系の研究室が、京都のある地区を担当し、建築プロジェクトの提案を行っていくというものです。

また最近では、「コミュニティ・アーキテクト」制の構想を立ち上げようとしています。これは建築に限らず、環境、経済、文化など広い視点でまちを診断し、本当に必要な事業を提案していくというものです。

現在の建築界には、新しい方法論が必要なことは確かです。「タウンアーキテクト」や「住民参加型コンペ」にしろ、新しい試みにより一つずつ良い建築をつくり出していけば、そこかから突破口が開かれるのではないでしょうか。

<プロフィール>

ふの・しゅうじ|1949年島根県生まれ。東京大学大学院博士課程中退。京都大学教授を経て、2006年より滋賀県立大学大学院教授。主な著書に『世界住居誌』『布野修司建築論集』『曼陀羅都市』『戦後建築論ノート』など多数。日本建築学会アジア建築交流委員会委員長、島根県環境デザイン検討委員会委員、宇治市都市計画審議会会長

2024年4月14日日曜日

2024年1月25日木曜日

布野修司 履歴 2025年1月1日

布野修司 20241101 履歴 住所 東京都小平市上水本町 6 ー 5 - 7 ー 103 本籍 島根県松江市東朝日町 236 ー 14 1949 年 8 月 10 日 島根県出雲市知井宮生まれ 学歴 196...

-

traverse11 2010 新建築学研究11 Ondor, Mal & Nisshiki Jutaku(Japanese Style House):Transformation of Korean Traditional House オンドルとマル,そして日式住宅...

-

進撃の建築家 開拓者たち 第 11 回 開拓者 13 藤村龍至 建築まちづくりの最前線ー運動としての建築 「 OM TERRACE 」『建築ジャーナル』 2017 年7月(『進撃の建築家たち』所収) 開拓者たち第 12 回 開拓者 14 藤村龍至 ...