私の環境学:地域の生態系に基づく住居システムに関する研究,環境科学部年報第10号,2006

私の環境学: 地域の生態系に基づく住居システム

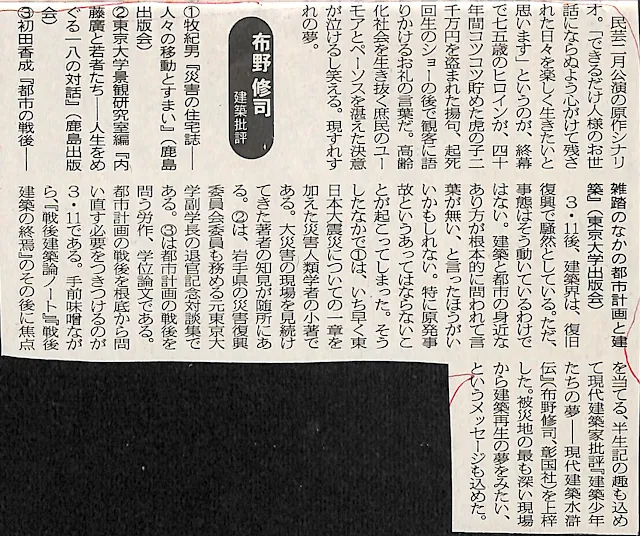

布野修司

「51C(ゴジュウイチ・シー)」という暗号?をご存じであろうか?鉄道ファンに愛されている蒸気機関車の型番D51(デゴイチ)ならぬ「51C」である。一般には耳慣れない「51C」であるが、公営(村営、町営、市営、府営、都営)住宅の平面型(間取り)の1951年のC型という型番である。他にA型、B型があった。

住宅の間取りというと誰にも身近である。あれこれ考えるのは楽しい(筈である)。ところが、日本の住宅の間取りを大きく規定してきたのがこの「51C」である。わかりやすく言えば、「51C」とは2DK(ニー・ディー・ケー)の原型である。すなわち、DK=ダイニング・キッチンという日本独特の空間、ひいては日本全国画一的にnLDKというパターンが定着していく元になったのが「51C」なのである。

実は、この「51C」を設計した研究室(吉武泰水・鈴木成文研究室)の出身である。以来今日に至るまで、建築計画学の分野でも住居(居住環境)の設計計画の問題に拘り続けてきた。「51C」をめぐって、つい最近も議論にひっぱり出された[1]が、「51C」をどう乗り越えるかは大きなテーマであり続けている。

「51C」がどのように生み出されたのかについて、『国民住居論攷』(西山夘三)[2]などその理論的背景[3]についてここで詳述する余裕はないが、要するに、ある制約条件(35㎡という限られた面積)において、「食べる場所と寝る場所を分ける」(食寝分離)、「寝室を分ける(二部屋確保する)」(就寝分離)という単純な二つのルールをもとに設計されたのが「51C」型平面(間取り)である。時代の制約あったとは言え、他に解答があったのではないか、というのが学を志した当初の直感である。建築計画学については、「「建築学」の系譜---近代日本におけるその史的展開」[4](1982年)で総括しているが、その「型」計画の方法は行き詰まっているように思えたのである。

手探りではあったが、住戸計画をひとつはセルフ・エイド系(居住者の設計参加))を組み込んだかたちで考えること、ひとつは地域における住宅生産を考えることを軸として研究の出発点とした。初期には公共住宅の増改築に関する研究、地域住宅生産システムに関する研究で成果をあげている。今、振り返って手前味噌に言えば、コンヴァージョンやリフォームをいち早く手がけていたことになる。

東洋大学に移って、(故)磯村英一学長(都市社会学)から「東南アジアの居住問題に関する理論的実証的研究」(1978~1983)と題する研究プロジェクトを展開する機会を与えられたことが、以上の関心をより広くアジアのフィールドで展開するきっかけとなった。以降、広くアジアの都市環境、住環境を一貫するテーマ領域としてきた。アジア研究に携わるにあたって、当初の二年、京都大学東南アジア研究センターの夏期セミナーに参加、高谷好一(京都大学・滋賀県立大学名誉教授)など多くの先生から東南アジア地域研究の手ほどきを受けた。まず、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシアを対象地域として、それぞれ都市と農村の住環境についてフィールドワークを展開した。その成果をまとめたのが『地域の生態系に基づく住居システムに関する研究』(Ⅰ)(1981年)(Ⅱ)(1991年)[5]である。

平行して、インテンシブなフィールドワークの対象としたのはスラバヤ(インドネシア)のカンポンkampung(都市内集落)である。カンポンとは、日本語で言うとカタカナでいう「ムラ」というニュアンスである。都市なのにムラという。そのあり方に興味を持った。その立地、民族構成、居住密度、形成史を考慮することによって4つのカンポンを選定、住居平面などそのフィジカルな形態を詳細に図面化する作業(デザイン・サーヴェイ)と居住者のライフヒストリーの聞き取り調査をベースに、カンポンの居住地としての特性を様々な視点から立体的に明らかにした。ほぼ10年に及ぶ研究成果をまとめたのが学位請求論文『インドネシアにおける居住環境の変容とその整備手法に関する研究---ハウジング・システムに関する方法論的考察』(東京大学、1987年:1991年日本建築学会賞論文賞受賞)であり、そのエッセンスを一般に公開する機会を得たのが『カンポンの世界』(1991年)である。

スラバヤの調査カンポンについては、カウンターパートであるスラバヤ工科大学のJ.シラス教授(東南アジア研究センター客員教授1998年)との共同研究として今日にいたるまで定点観測を続けている。1996~98年には『スラバヤ・エコハウス』という実験モデル住宅を建設するという実践的機会も得た。椰子の繊維を断熱材に使うアイディアは極めて効果的であることが実証された。また、井水をソーラー・バッテリーによって循環させる天井輻射冷房の可能性は高く評価されたと自負している。

研究展開の次のステップになったのは、「イスラームの都市性」に関する重点領域研究への参加である。インドネシアをやっているのだからと共同研究への参加を求められた。都市景観を主テーマとする第三班に属し、班長であった京都大学の応地利明先生(立命館大学、京都大学名誉教授、地域研究)から大きな刺激を受けた。研究のネットワークが広がるなかで京都大学に拠点を移すことになった。建築計画学の西の拠点としてより広い視点から研究展開がなされており、「地域生活空間計画」講座という(故)西山叩三先生が創設された研究領域に惹かれたことが大きい。

京都大学に移って、最初に手掛けたのは、インドネシアのロンボク島の調査である。特にチャクラヌガラという18世紀にバリのカランガスム王国の植民都市として建設された興味深い都市について、その構成原理を解明する研究に集中することになった。その成果はいくつかの論文にまとめることになったが、ライデン大学が出版した“Indonesian Town”のシリーズの三冊目(Peter J.M. Nas (ed.):Indonesian

town revisited, Muenster/Berlin, LitVerlag, 2002)に収められた‘The Spatial Formation in Cakranegara, Lombok’が大きな成果である。

チャクラヌガラ研究においてテーマとして大きく浮かび上がったのが、都市構成におけるヒンドゥー原理とイスラーム原理の差異、そしてヒンドゥー教徒とムスリムの棲み分けの問題である。チャクラヌガラを18世紀に建設されたヒンドゥー都市の東端とすると同時代にその西端に建設されたのがジャイプル(ラージャスタン、インド)である。チャクラヌガラとの比較を大きな目的として、ジャイプルにおいてフィールドワークを展開することとなった。カトマンドゥ盆地のパタン、ティミ、ハディガオンについての調査研究もヒンドゥー教的コスモロージーと都市形態に関する研究の延長である。また、比較のためにインド・イスラーム都市としてアーメダバード、ラホールについてもフィールドワークを展開した。

都市組織urban

tissue, urban fabricと街区構成、都市型住宅についてのその後の研究展開については、「Urban Housing in Asia:Research on Community Model of

Metropolis in Developing Regions (Humid Tropics):アジアの都市住居:発展途上地域の大都市における居住地モデルに関する研究」[6]に総括する通りである。

この間、Roxana

Waterson の“The Living

House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia”[7]を翻訳する機会を得た。また、平行して20年に及ぶフィールドワークの経験をもとに『住まいの夢と夢の住まい・・・アジア住居論』[8]をまとめる機会を得た。

カンポンという言葉は、実は英語のコンパウンドcompoundの語源であるとされる(OED)。ヨーロッパ人がマラッカやバタヴィア(ジャカルタ)の住宅地を見て、カンポンという現地人の言葉を知り、インドでも同じような居住地をそう呼ぶようになったのだという。そして、大英帝国が植民地とした地域で一般的に用いられるようになる。アフリカでは囲われた集落のことをコンパウンドというのである。インドネシアのカンポンに導かれながら、関心は世界に広がることになった。さらに新たな研究展開に繋がったのが「植民都市研究」である。「植民都市の形成と土着化に関する研究」(1997~98)「植民都市空間の起源・変容・転成・保全に関する調査研究」(1999~2001)として5年にわたって科学研究費(国際学術研究)を得ることが出来た。植民都市研究は、基本的に〈支配←→被支配〉〈ヨーロッパ文明←→土着文化〉の二つを拮抗基軸とする都市の文化変容の研究である。都市の空間生態学に視点を置きながらこの間フィールドワークを展開しつつあるのが、マラッカ、ヴィガン(フィリピン)、バンコク、そしてスラバヤである。東南アジアの諸都市において、その植民都市遺産をどう位置づけるかは、今日大きなテーマである。この成果は、文部科学省の研究成果公表促進助成を受けた『近代世界システムと植民都市』[9]にまとめた。また、平行してつい最近『世界住居誌』[10]を上梓することができた。

以上のように、この四半世紀、発展途上地域の大都市の居住地のあり方を中心に考えている。具体的に焦点を当て研究対象としてきたのは東南アジアの大都市であり、続いて南アジアであり、それぞれの気候風土に相応しい居住地を構成する都市型住居モデルの開発を主題としてきた。東アジアについては、韓国、台湾、北京について、主として都市形成史、都市組織について研究してきている。近年は、韓国研究者との共同研究として「植民地期における韓国の日本人移住漁村の形成と変容に関する研究」を展開中である。

21世紀を迎えて「地球環境問題」がますます深刻なものとして意識されつつある。そこで、グローバルに大きな焦点となっているのは、発展途上地域の大都市の居住問題である。人口問題、食糧問題、エネルギー問題、資源問題など地球環境全体に関わる様々な問題は既に先進諸国よりもアジア、アフリカ、ラテン・アメリカの大都市においてクリティカルに顕在化しつつあるのである。発展途上地域の大都市の居住問題に対してどういう解答を与えるかは、都市計画・地域計画の大きな課題であり続けている。

日本においては、阪神淡路大震災は、大きな衝撃であり、都市地域計画を見直す大きなきっかけとなったことはいうまでもない。阪神淡路大震災に先立ってまとめたのが、『町家再生に係る防火手法に関する調査研究』[11]である。伝統的な京町家の保存と防火規定、伝統的なまちなみ景観と防災をめぐるテーマは、京都に限らない歴史的都市に共通の課題であるが、「町家再生」「まちなみ景観再生」の立場から、その制度・手法をまとめた。阪神淡路大震災の直後は、復興支援から被災度調査に携わった。日本建築学会による被災度調査については、尼崎市(約15万戸)を担当し、東園田地区を中心として復興計画に実践的に関わった。また、後方支援として、研究組織を立ち上げ、各地の復興計画立案の支援を行った。その結果は、『阪神大震災研究の復旧・復興過程に関する研究』[12]にまとめている。また、その経験をもとに、日本の都市計画・地域計画のあり方について考え、主張してきたのはタウンアーキテクト制である。その構想をまとめたのが、『裸の建築家・・・タウンアーキテクト論序説』である[13]。

おおよそ以上のような研究活動と平行して、『戦後建築論ノート』(『戦後建築の終焉』)をはじめとして、建築論に関わる論考を発表してきた。また、建築批評を展開してきた。それをある程度まとめたのが、布野修司建築論集Ⅰ~Ⅲ『廃墟とバラック・・・建築のアジア』、『都市と劇場・・・都市計画という幻想』、『国家・様式・テクノロジー・・・建築のアジア』である。

環境科学という新たなフレームを与えられて、「地域の生態系に基づく住居システム」という当初のテーマが鮮やかに蘇った思いがしている。これまでのささやかな蓄積を大事にしながらも、諸先生との共同研究を大いなる刺激・糧として、さらに一仕事、二仕事、新たな研究展開を図りたいと思っている。

[1] 『「51C」 家族を容れるハコの戦後と現在』、平凡社、鈴木成文・上野千鶴子・山本理顕他、2004年

[2] 伊藤書店、1944年

[3]

拙稿、「西山夘三論序説」、『国家・様式・テクノロジー―建築の昭和―』(布野修司建築論集Ⅲ)、彰国社、1九九八年

[4] :新建築学体系1『建築概論』、大江宏編,彰国社, 1982年

[5] 住宅総合研究財団,1981年, 1991年

[6] traverse03、新建築学研究、京都大学建築学教室、2002年

[7] 『生きている住まいー東南アジア建築人類学』 布野修司(監訳)+アジア都市建築研究会1997年

[8] 朝日選書、1997年

[9] 京都大学学術出版会、2005年2月

[10] 布野修司編、昭和堂、2005年

[11] 主査 西川幸治 分担執筆,町家防火手法研究会,1994年3月

[12] 主査 室崎益輝 分担執筆,日本住宅総合研究所,1996年

[13] 建築資料研究社,2000年