書籍紹介 黒沢隆『個室の計画学』鹿島出版会 2016年3月15日/建築討論』009号:2016年秋(7月ー9月)

『建築討論』009号 ◎書評 布野修司 書評009号(2016年秋号(7月-9月))

── By 布野修司 | 2016/07/20 | 書評, 009号:2016年秋号(7月-9月)

黒沢隆『個室の計画学』鹿島出版会、2016年3月15日

著者は、黒沢隆というけれど、厳密に言うと、そうではない。黒沢隆のアンソロジーでもない。決して少なくない著作のある黒沢隆の建築論のエッセンスを、黒沢隆の薫陶を受け、直接声咳に接し、教えを受けたひとたちによる黒沢隆研究会編・黒沢隆論考選集というのが本書である。

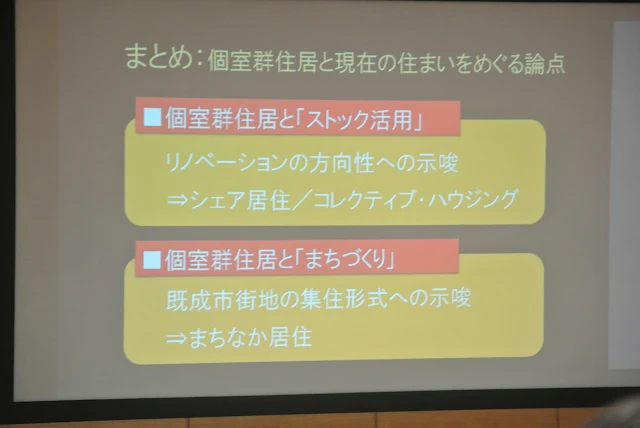

少子高齢化がますます進行し、介護、認知症、子育てなどの諸問題が日本社会の構造的問題としてクローズアップされる中で、改めて、個人と家族のあり方、地域のあり方、そして都市のあり方を問い直す上で、本書出版の意義は大きい。先日(2016年3月19日)には、2014年に亡くなった黒沢隆の一周忌と本書の刊行記念をかねたシンポジウム(「個室群住居の現在 われわれの居場所を今、あらためて問う」:植田実、山本理顕、西沢太良、山本理奈、田所辰之助)が本会関東支部主催で開かれ、議論が展開されたところである。

黒沢隆と言えば、「個室群住居」論である。

「個室群住居」論が最初に提出されたのは、『都市住宅』創刊号(1968年5月号)である。本書の帯(キャッチフレーズ)は、「2DKの幻想を打ち破る建築論」という。2DK、すなわち、日本の「近代住宅」のモデルである。逸早い「近代住宅」批判、2DK批判であったといっていい。

2DK批判、すなわちそれを組み立てた日本の建築計画学批判である。では、「個室群住居」は、2DKをいかなる意味で超えたのか、それは2DKを超える住居型の提示なのか、また、「個室群住居」の設計手法は近代計画学をどのように超えたのか、ということが問題になる。建築計画学は、2DKを産み出した後、規模(面積)拡大の論理展開として、食寝分離、隔離就寝(就寝分離)、そして公私室分離すなわち個室の独立を主張していく、そして完成するのがnLDK(モデル)である。「個室群住居」は、このnLDKとどう違うのか。

山本理顕は、前述のシンポジウムで、黒沢隆の「個室群住居」論に大いに刺激を受けたという。建築家として、個人、家族、地域と住居の関係を最も先鋭につきつめてきた山本理顕のnLDK批判の問題が「個室群住居」論の提起に直接接続することは言うまでもない。中核にあるのは、近代家族モデル(nLDK家族モデル)と住居の空間モデル(nLDK)との関係であり、その定型化、標準化、均質化の問題である。そして、そこで問われているのは社会の基礎単位である家族のあり方である。

本書は、冒頭に「専用住宅から併用住宅へー「個室群住居」論、半世紀後の検証」という未発表論文から以下のような一節を引いている。

「・・・社会単位だった「家族」は解体の淵にあり、その単位は「個人」に移ろうとしている。この時、失われたコミュニティ(地域社会)は再結成の機会を得て、拡大する老人層を核にして次世代を育んでゆくだろう。その時、新しい「併用住宅」の姿があろう。しかし、それは「家族単位」の住まいであるというより、「個人」単位の住まいであろう。さて、その時の都市とは-」。

本書を媒介として議論すべきは以上のような方向性である。

全体は、大きく4章に分けられ、「個室群住居」論、「生活技術文化」論、「近代住居」論、「普通の住居」論に関わる論考がそれぞれ選定されている。多くの議論の材料が本書にはある。第三章「日常へ。-2DKの意味、近代住居の内的構造」など、日本の近代(戦後)住居史の趣もある。

「個室群住居」には多くの可能性がある。シンポジウムでは、住居社会学の立場から山本理奈がその可能性について提起していた。しかし、フロアから元倉真琴さんから「個室群住居は既に(ワンルームマンションとして)蔓延しているではないか」という鋭い提起があった。異議なしである。家族論に所有論をリンクさせる必要がある。(S.F.)

0 件のコメント:

コメントを投稿